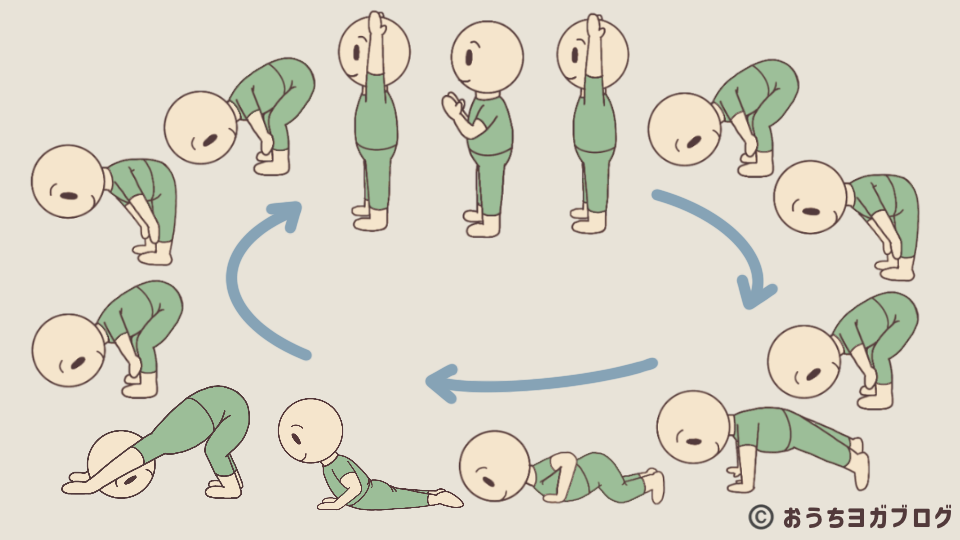

太陽礼拝をしているとき、順番が覚えられない、呼吸と動きが合わずに息苦しくなるなど、このような経験はありませんか?著者もはじめた頃は、要領がつかめず、周りの人を追っかけるようにしていました。

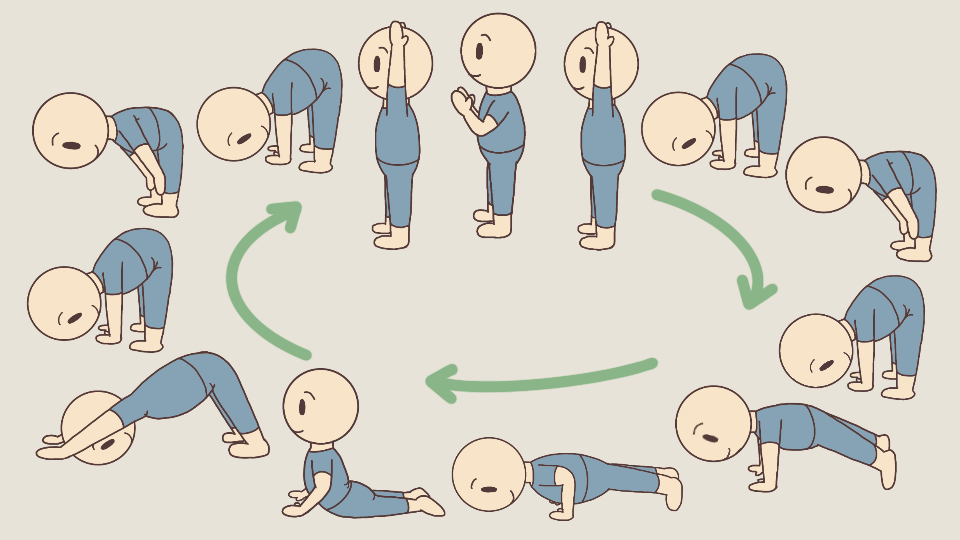

太陽礼拝は、呼吸とポーズを連動させ、12のポーズからなる一連のシークエンスです。体を大きく動かすことで血流が促され、肩・股関節・体幹をバランスよく使います。朝のエネルギーチャージに、気分を切り替えたいときなどにぴったりです

また、続けていくと、肩こりや姿勢の改善、便秘の解消にもつながります。

ここでは、ハタヨガの太陽礼拝の流れと、初心者向けのやさしいポーズの流れを図解で分かりやすく解説します。

ヨガをはじめたばかりの人、ポーズが不安な人でも、呼吸のコツや代替ポーズを知れば安心して取り組めます。ぜひ一緒に練習してみましょう。

- ハタヨガの太陽礼拝(基本の流れ)のポーズと順番

- 初心者向けのやさしい太陽礼拝(代替ポーズの流れ)

- 自宅で太陽礼拝を練習するときの上達ポイント

ここからは、基本のハタヨガ太陽礼拝の流れを順番ごとに解説します。

ポーズを安定させるポイントは、キュッと下腹部に軽く締めておこなうこと。力を入れすぎると体が緊張するので、「軽く」を意識しましょう。

動いているとき、呼吸は少し乱れても問題はありません。慣れないうちはヨガの呼吸法などにとらわれずに、普段の呼吸で練習しましょう。大切なのは呼吸を止めずに続けることです。

紹介するポーズの流れは、著者が練習してきたシークエンスを基準にしています。ご自身が参加しているヨガレッスンや動画と異なる場合があります。

まずは体の動かしかたのポイントを押さえて、自分のペースで練習してみてくださいね。

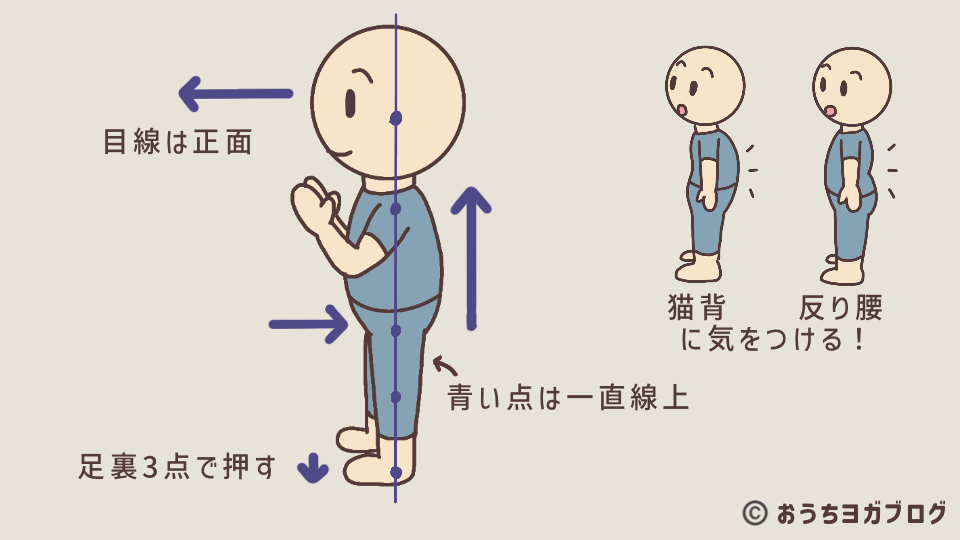

山のポーズ(ターダーサナ)

ポーズのとりかた

両足はそろえるか、骨盤と同じ幅に開く

足裏3点(親指の付け根・小指の付け根・かかと)で、グッと床を押す

背筋を長く保ち、下腹部に軽く力を入れる

胸を正面に向け、肩の力を抜く

両手は体側に下ろすか、胸の前で合掌する

顔、目線は正面に向ける

ポイント・解説

山のポーズは太陽礼拝の出発点。姿勢のクセが出やすいので注意しましょう。猫背になりやすい人は、胸を正面に向けて背筋を長く保ちます。反り腰の人は、みぞうちを突き出しやすいので気をつけます。

山のポーズで姿勢が整うと、かかと、ひざ、骨盤(大転子)、肩、耳の位置を一直線にそろいます。重心のかけ方などが理由で姿勢が整っていないことがあります。詳しくはこちらの記事で解説しています。ご参考にしてください。

山のポーズを極めて猫背・反り腰を改善しよう!

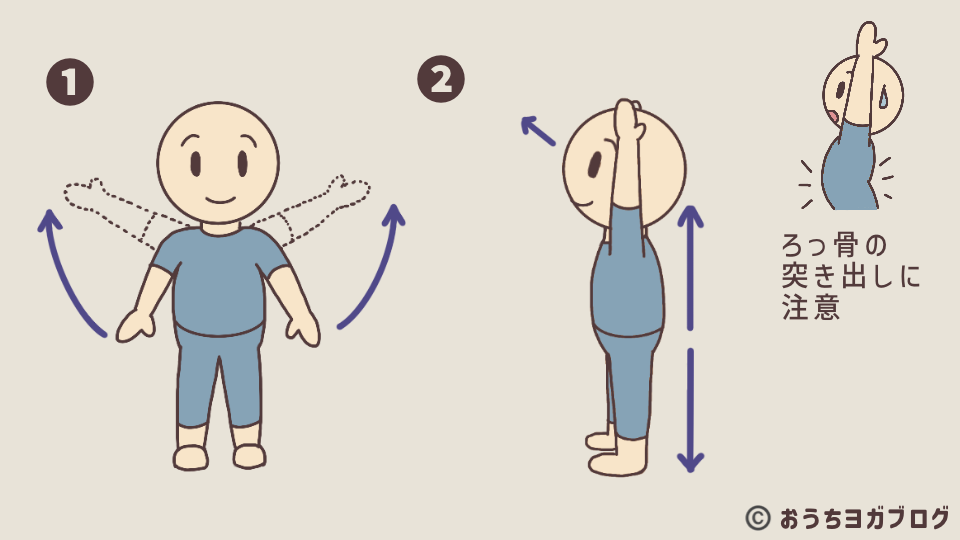

山のポーズを極めて猫背・反り腰を改善しよう! 両手を上に伸ばすポーズ(ウールドヴァ ハスターサナ)

ポーズのとりかた

息を吸いながら、両手を大きな円を描くように上げる

腕は耳の横に、肩の力を抜く

骨盤から下はどっしりと安定させる

骨盤から上は天井に向かって、姿勢を長く保つ

目線は正面、または斜め上に向ける

ポイント・解説

両手を上げると、山のポーズで整えた姿勢が崩れやすくなります。気をつけましょう。このポーズで上半身の伸びを感じます。

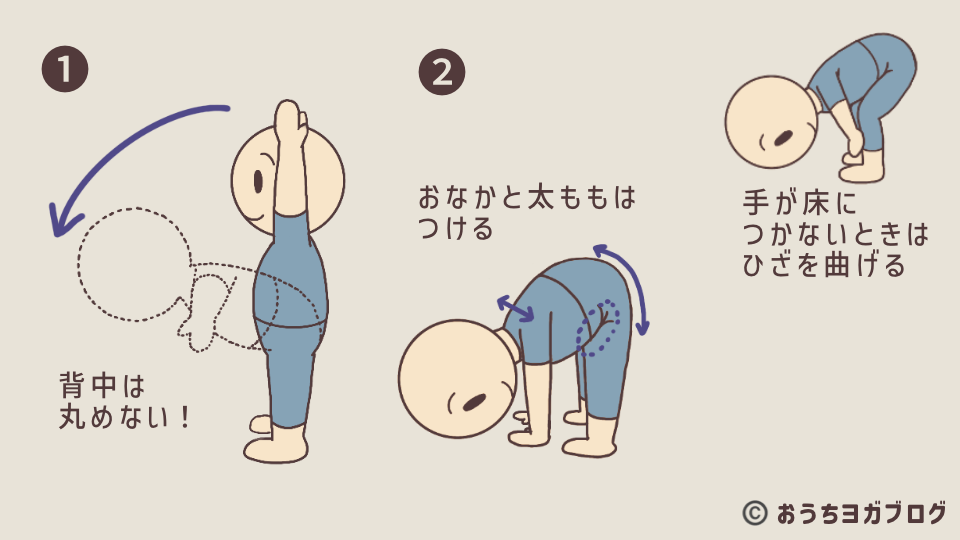

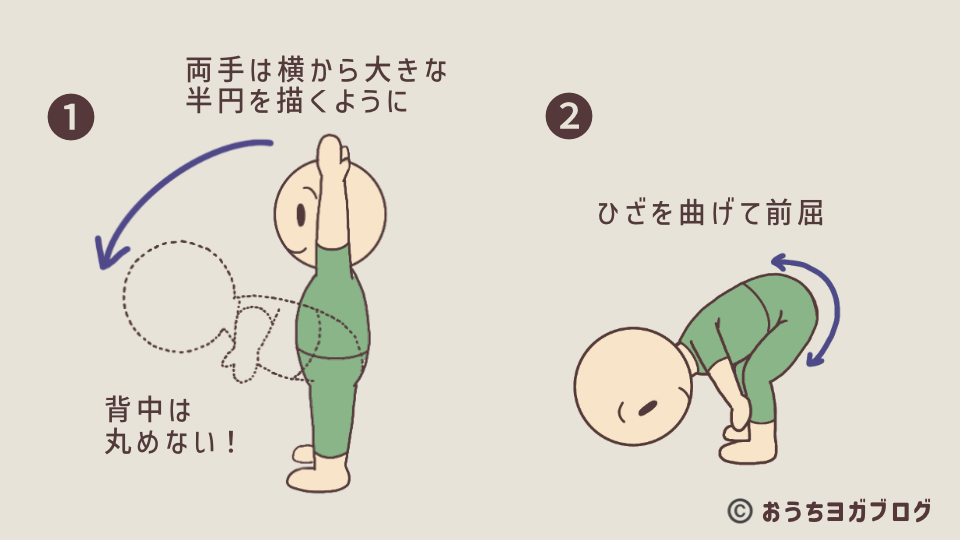

強い前屈のポーズ(ウッターナーサナ)

ポーズのとりかた

息を吐きながら、両手を横から大きな円を描くようにおろし、上体をたおす

背中を丸めずに、骨盤も一緒に前へたおす

両手は肩の真下におく (カップハンズでもOK)

手が床につかないときは、軽くひざを曲げる

両手は床、足首、すね、太ももなど手が届くところにおく

おなかと太ももをつける

ポイント・解説

前屈のポーズは、太ももの裏(ハムストリングス)やお尻を心地よく伸ばします。両手が床につかないときは、ひざを曲げておこないます。ひざを強く伸ばしすぎないように、ひざの裏側を1,2ミリゆるめる気持ちでしましょう。

床と手の距離を意識するより、脚の後ろ側とお尻が気持ちよく伸びているかを優先してください。前屈については、こちらで詳しく解説しています。参考にしてください。

前屈で手が床につかない人へ|できない理由と改善方法を解説

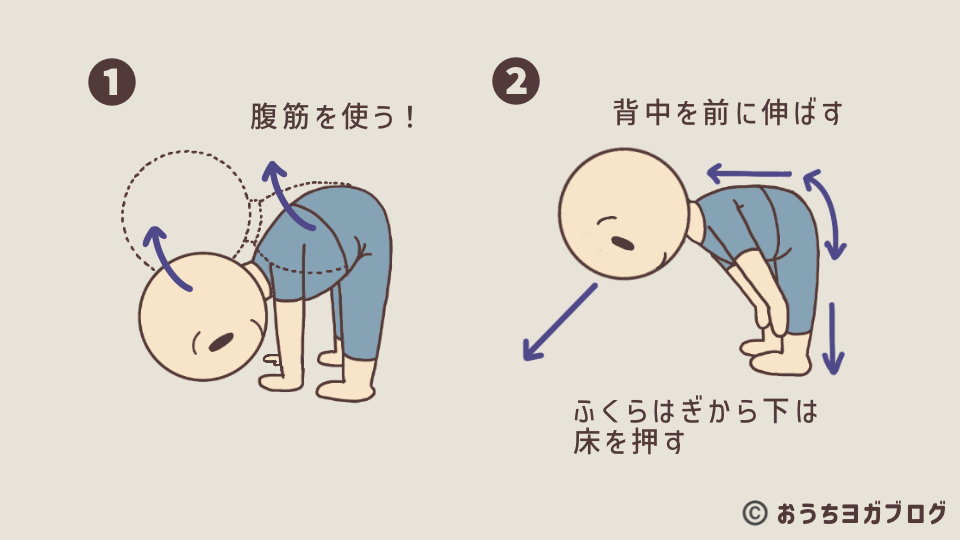

前屈で手が床につかない人へ|できない理由と改善方法を解説 半分の前屈のポーズ(アルダ ウッターナーサナ)

ポーズのとりかた

息を吸いながら、上体を起こす

背中を前に長く伸ばす

両手はすねか太ももにおく

目線は斜め前にする

下腹部は軽く引き締めてポーズをキープする

ポイント・解説

半分の前屈は、背中・お尻・太ももを伸ばすポーズです。体側を長く保ちしっかり伸ばしましょう。お尻を後ろへ突き出さないように、少し前のめりでポーズをとります。ひざを強く伸ばしすぎず、1~2ミリゆるめる意識でおこないましょう。

背中が反りやすい人は、下腹部や体幹に軽く力を入れて腰を守ります。ふくらはぎから下は、床を強く押して体を安定させます。

強い前屈のポーズ

息を吐きながら、再び前屈をする

ひざの角度を調節し、心地よくお尻と太ももの裏側を伸ばす

おなかと太ももをつけたままおこなう

(注)この前屈を省略して、板のポーズに移ることがあります。

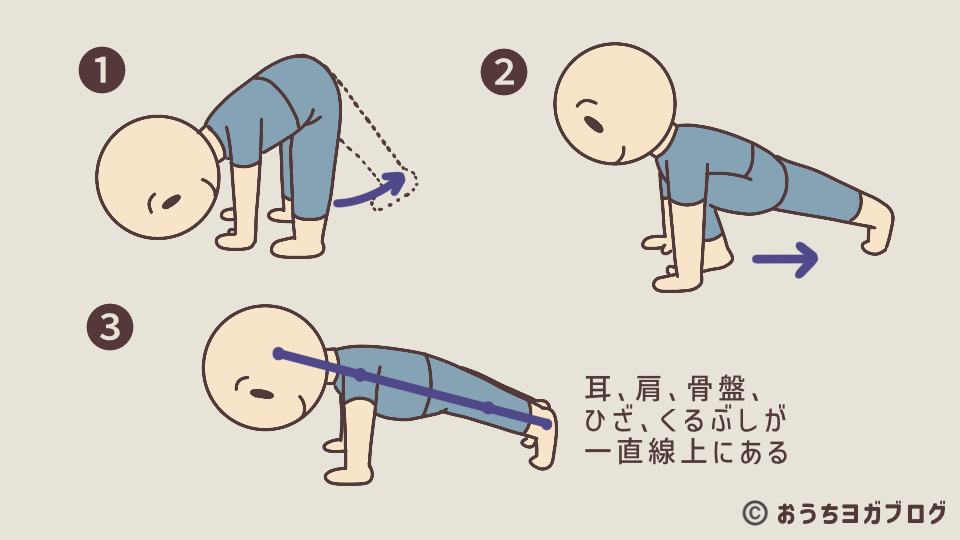

板のポーズ、プランクポーズ(ファラカ アーサナ)

ポーズのとりかた

息を吸いながら、両手を足の真横におく

指を大きく開き、人差し指を正面にして、肩を外側に向ける

右足→左足の順で、足を大きく後ろに引く

手全体で床を押し、わきを締めて肩を安定させる

お尻を引っ込む(突き出したり、沈ませない)

体幹・下腹部・太ももの前側で上体を支え、かかとを強く押す

耳・肩・腰・ひざ・くるぶしを一直線にそろえる

ポイント・解説

板のポーズは腕と体幹を強化するポーズです。骨盤を起点に身体を前後に伸ばすように力を加えます。

お尻が突き出したV字や、お尻が落ちたU字のような形にならないように、尾骨(お尻の割れ目辺り)を足と同じ方向に動かします。(腰を痛める原因を避けるため)

視線は斜め前に、首を長く保ちましょう。

ポーズがうまくとれるようになると、頭からくるぶしまで一直線の形をしたプランクポーズになります。また、この形をキープできると、次の「四肢で支える杖のポーズ(チャトランガ ダンダアーサナ)」がしやすくなります。

※2周目は、左足→右足の順で、足を後ろに引きます。

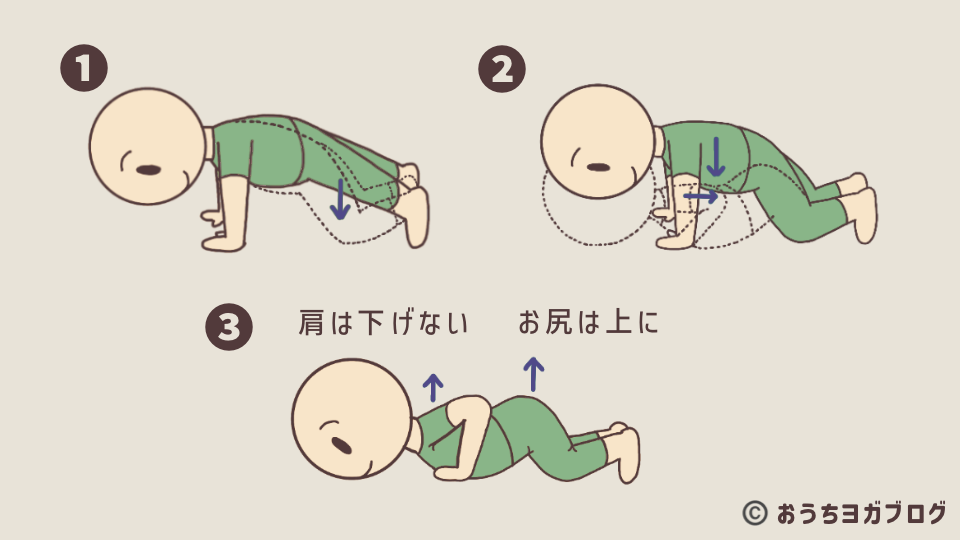

四肢で支える杖のポーズ(チャトランガ ダンダーサナ)

ポーズのとりかた

息を吐きながら、両手の位置は変えずに、両ひじを後ろへ引く

体幹を強くしたまま、上体をゆっくり下ろす

わきを締めて、ひじと肩が同じ位置まで曲げる

かかとは後ろへ押し出し、おなかと太ももは持ち上げてキープする

ポイント・解説

チャトランガは、腕・肩・体幹を強化するポーズです。おなか、太ももが床につきやすいので、プランクポーズと同じ、頭からくるぶしまで一直線を保ちましょう。ひじは外に開きやすく、お尻を突き出しやすくなるので、気をつけます。

このポーズが難しい場合は、無理をせず「8点のポーズ」をしてくださいね。

(ポーズの解説は初心者向けのやさしいポーズでしています)

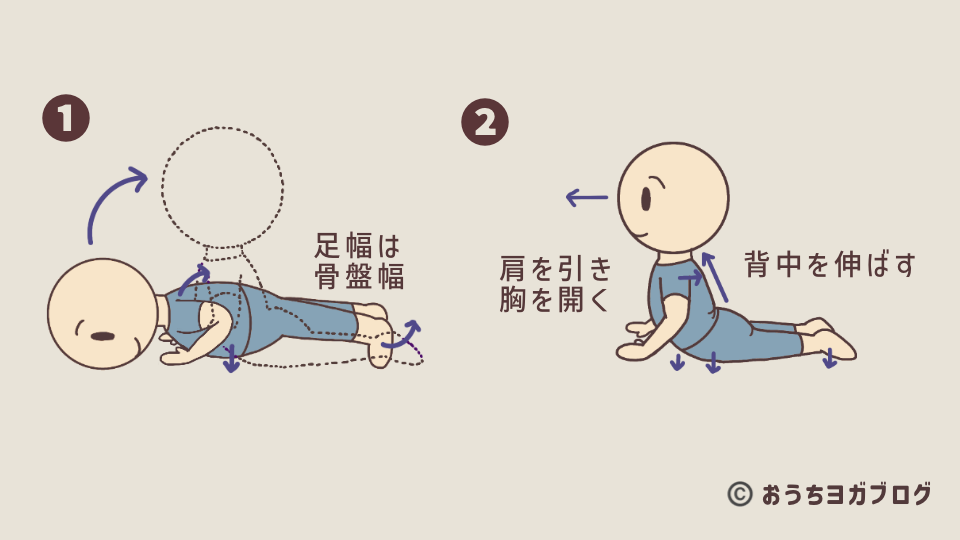

コブラのポーズ(ブジャンガーサナ)

ポーズのとりかた

両足を骨盤幅に開き、足の甲を床につける

息を吸いながら、下腹部を床に押し付けて上体を起こす

両手は胸の横に、肩は後ろに引いて胸を開く

背中を反らすより、上に長く伸ばす意識でポーズをとる

下腹部を強くし、足の甲を床に押し付ける

目線は正面、または斜め前に向ける

ポイント・解説

コブラのポーズは、背中を強化し、胸を開くポーズです。腹筋を意識して上体を起こし、腹圧で腰を守ります。

肩甲骨を寄せて肩を後ろへ引き、胸が肩より前にくるようにしましょう。上体を反らすイメージでおこなうと腰を痛めやすいので、胸を開く意識を優先してポーズをとりましょう。

胸を開く動きは、こちらで詳しく解説しています。参考にしてくださいね。

腰を痛めていませんか?正しい後屈のコツ

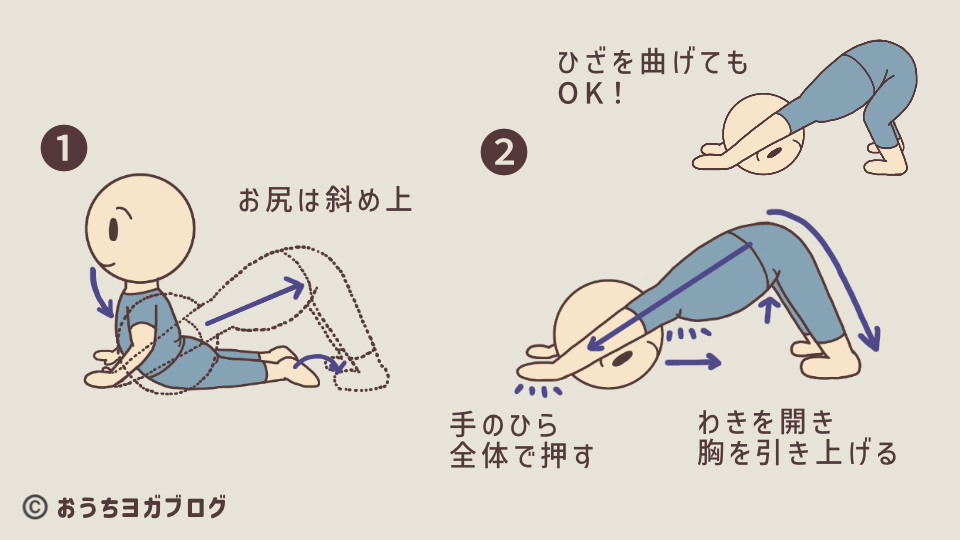

腰を痛めていませんか?正しい後屈のコツ 下向きの犬のポーズ、ダウンドック(アド ムカ シュヴァーナーサナ)

ポーズのとりかた

つま先を反して、両足先を床につける

息を吐きながら、お尻を斜め上に持ち上げる

両手の位置は変えず肩幅のまま、両手全体で床を押す

わきを開いて伸ばし、胸を引き上げる

腰から腕まで一直線上にする

足は骨盤幅に開いたまま、かかとを床に近づける

目線は両足の間、またはおへそに向ける

ポイント・解説

下向きの犬のポーズ(ダウンドック)は、体側、体の背面を伸ばす逆転のポーズです。

かかとが床につかなくても大丈夫です。ふくらはぎから太ももの背面まで伸びが感じられれば十分です。太ももが伸ばしづらい人は、軽くひざを曲げてください。上半身やふくらはぎを伸ばすことを優先しましょう。

首が縮こまりやすいので、肩を外に開き、頭と肩の間にすき間をつくります。手のひら・かかと・太もも・下腹部で上体を支える意識をもってください。

なお、ダウンドックは頭を下にするので、目に疾患や高血圧のある人は注意が必要です。無理をせずに子供のポーズに切り替えましょう。

また、ダウンドックの注意点をまとめた記事があります。こちらを参考にしてくださいね。

ダウンドックがつらい!陥りやすい4つの特徴と改善方法

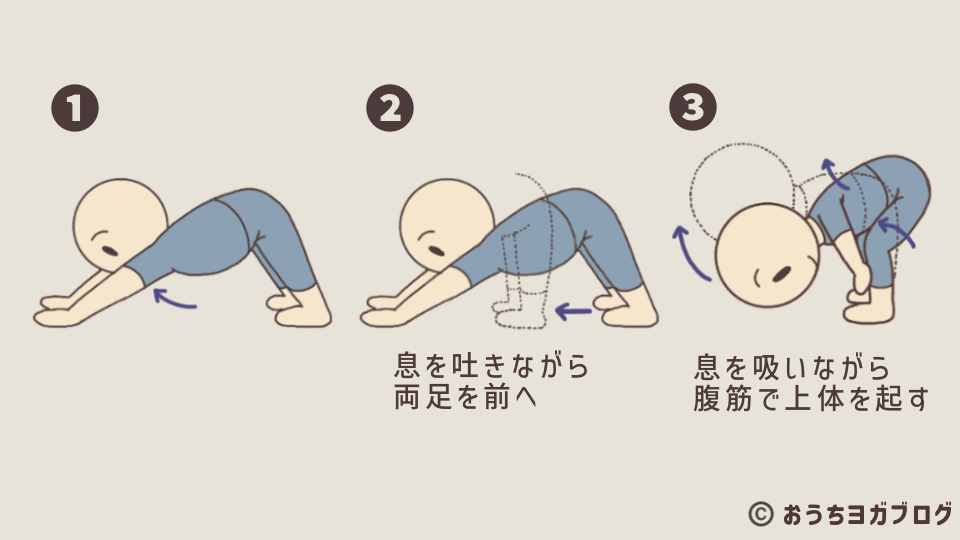

ダウンドックがつらい!陥りやすい4つの特徴と改善方法 下向きの犬のポーズ~半分の前屈のポーズ

ポーズのとりかた

顔をあげて、視線は両手の間に移す

息を吐きながら、両足を一歩ずつ前へ移動する

足を骨盤幅にそろえ、両手をすねや太ももに置く

息を吸いながら、腹筋で上体を半分起こし、背中を前に長く伸ばす

目線は斜め前に向ける

ポイント・解説

この動きは、ダウンドックから次の前屈につなげるための中間のシークエンスです。体幹を引き締めて、背中をまっすぐに保ちましょう。 呼吸を続けながら、体を動かしてください。

強い前屈のポーズ

息を吐きながら、再び深い前屈をする

ポイント・解説

おなかと太ももをつけたままキープしましょう。必要に応じて、ひざを曲げてもOKです。

(注)このステップを省略し、半分の前屈から直接、両手を上に伸ばすポーズへ移ることもあります。

両手を上に伸ばすポーズ → 山のポーズ

息を吸いながら、上体を起こし、両手は大きな半円を描くように横から持ち上げる

息を吐きながら、両手を胸の前におろし、山のポーズ(基本姿勢)に戻る

ポイント・解説

山のポーズに戻ったら、一度呼吸を整えます。

繰り返すときは、ここから両手を横からあげて、両手を上に伸ばすポーズに入ります。

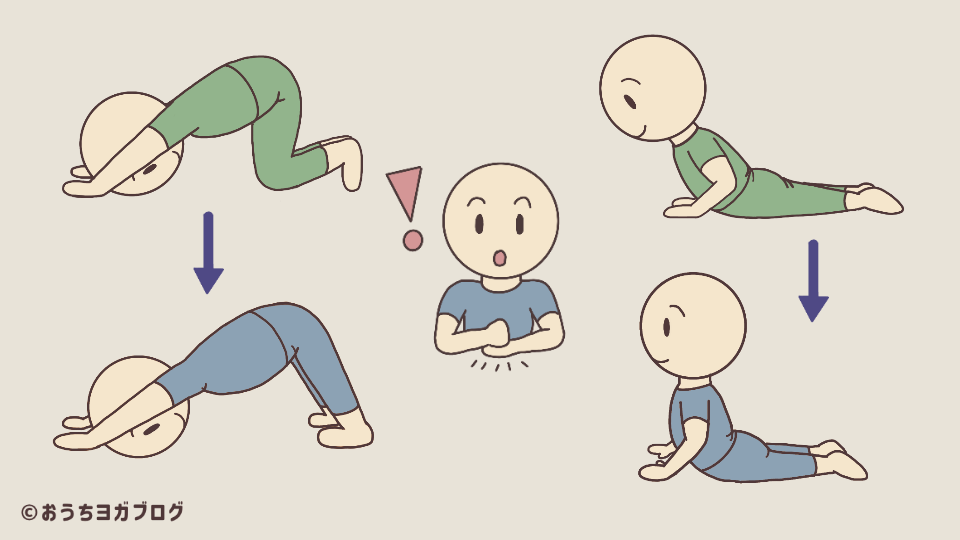

ここからは、初心者でも取り組みやすいやさしい太陽礼拝のシークエンスを紹介します。基本と同じポーズは簡単に、違うところは詳しく解説していきます。

山のポーズ → 両手を上に伸ばすポーズ

山のポーズで基本姿勢になり、呼吸を整えてから、両手を上に伸ばすポーズに移ります。

ひざを曲げた前屈のポーズ

ポーズのとりかた

息を吐きながら、両手を太もも、もしくはすねにおき、上体をたおす

ひざを曲げて、お尻を上に持ち上げて前屈

おなかと太ももはくっついた状態でキープする

ポイント・解説

ヨガブロックを使って前屈してもかまいません。 マットの脇にブロックをおき、ブロックをつかんだまま前屈をしましょう。

半分前屈のポーズ

基本のシークエンスを同様に、息を吸いながら上体をおこし背中を前に伸ばす。

ひざを曲げた前屈のポーズ → 板のポーズ

STEP3と同様に、息を吐きながら再度前屈をする

吸う息のタイミングで両足を後ろに引き、板のポーズに入る

ポイント・解説

板のポーズ(プランクポーズ)がつらいときは、ひざを床につけておこなってもかまいません。その場合は、ひざから頭まで一直線上になるようキープします。

両手でしっかり床を押し、太ももと腹筋に力をいれることを忘れないようにしましょう。

8点のポーズ(アシュタンガ ダンダーサナ)

ポーズの取りかた

両ひざを床につける

息を吐きながら、ひじを後ろに引き、胸とあごを床につける

お尻を持ち上げたまま、両手・両ひざ・両足・胸・あごの8点で体を支える

わきを締め、ひじを外に開かないようにする

ポイント・解説

8点のポーズは、チャトランガ・ダンダアーサナの代わりにおこなう簡易ポーズです。胸を床に近づけるときに、肩を下げないように注意しましょう。

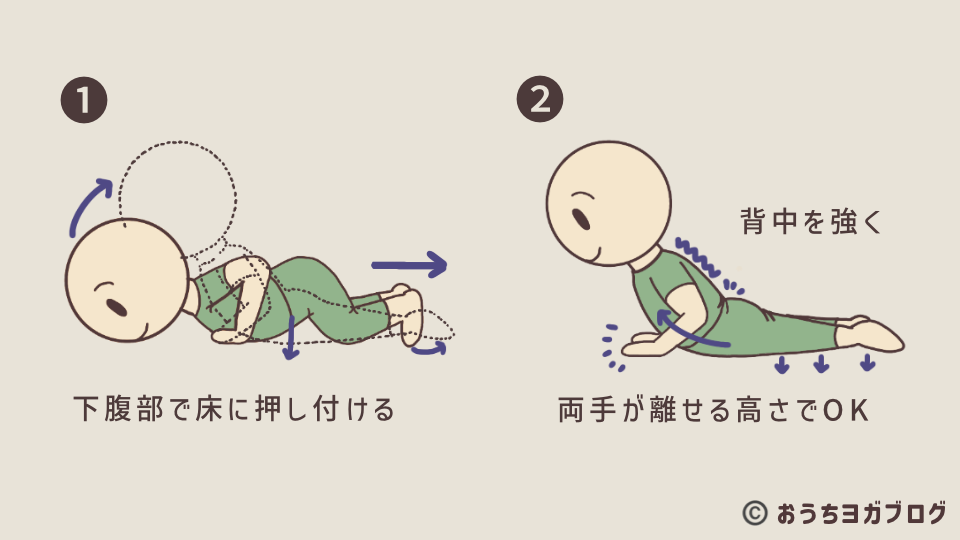

ベイビーコブラ(アルダ ブジャンガーサナ)

ポーズの取りかた

ひざを伸ばし、骨盤と同じ幅に足を広げ、足の甲を床につける

息を吸いながら、かかとを蹴って上体を前へ動かす

下腹部を床に押しつけて上体を起こす

両手はひじを曲げたまま胸の横におく

腰を反らさず、背中を長く伸ばす意識で上体を支える

足全体で床を押し、ポーズを安定させる

目線は斜め前に向ける

ポイント・解説

ベイビーコブラは、背筋を鍛えるポーズです。手で強く押すのではなく、背筋の力で上体を起こす意識をもちましょう。肩がすくまないように、肩の力を抜きます。 腹筋や足の力が抜けないように気をつけましょう。

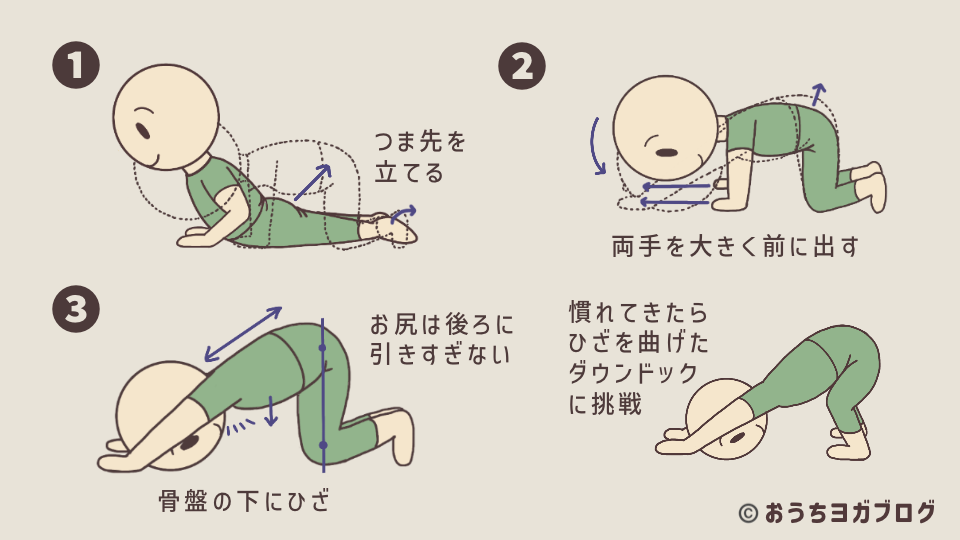

子犬のポーズ、パピーポーズ(ウッターナ シショターナ)

ポーズの取りかた

息を吸いながら、腹筋を使ってお尻を斜め上に持ち上げる

手は肩の下、足は骨盤の下におき、よつばいになる

両手を大きく前に出して、手のひら全体で床を押す

足は骨盤と同じ幅で開き、つま先を立てる

息を吐きながら、わきをひろげて胸を床に近づける

手首から腰骨まで、体側と背中をしっかり伸ばす

目線は両足の間、またはおへそに向ける

ポイント・解説

子犬のポーズは、背中や体側を伸ばすポーズです。下向きの犬のポーズ(ダウンドック)で台形になる人や、背中が反れてしまう人は、このポーズで手先から腰まで一直線に伸ばす練習をしましょう。

背中や体側に伸びが感じられない人は、両手をさらに前に出します。お尻はひざより後ろにいかないよう注意してください。

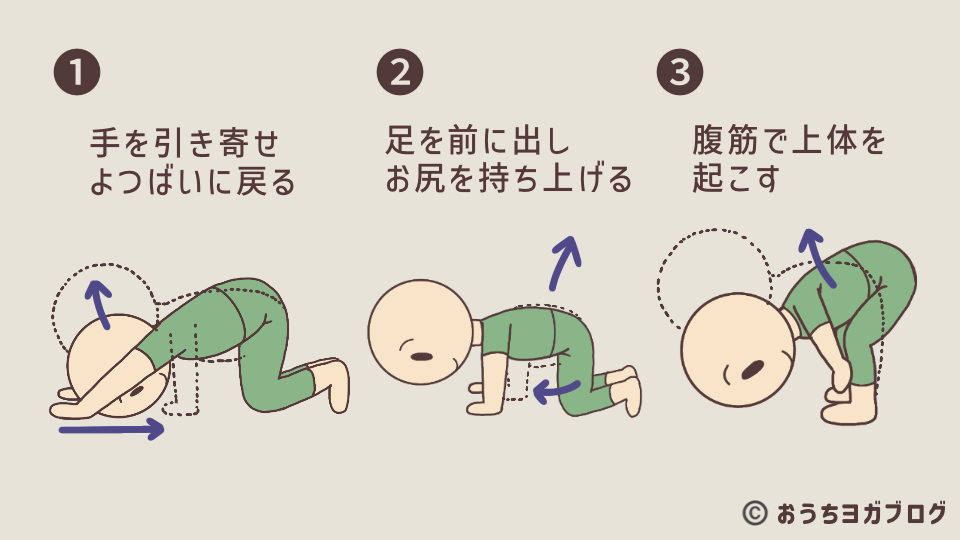

子犬のポーズ→半分の前屈

ポーズのとりかた

息を吸いながら、両手を引いてよつばいに戻る

右足を一歩前に出し、左足をつま先立ちにする

左足を一歩前に出しながら、お尻を持ち上げる

両手はすね、もしくは、太ももにおく

吸う息で腹筋で上体を持ち上げて、背中を前に伸ばす。

目線は斜め前におく

ポイント・解説

よつばいから上体を持ち上げるときは、おなかと太ももをくっつけるとやりやすくなります。息を吸うタイミングで上体を起こし、背中を前にのばしましょう。ひざは曲げた状態のままでおこないます。

ひざを曲げた前屈

息を吐きながら、再び深く前屈する。

※前屈を省略して、半分の前屈から直接、両手を上に伸ばすポーズへ移ることもあります。

両手を上に伸ばす → 山のポーズ

息を吸いながら、腹筋を使って上体を起こし、両手を横から大きな円を描くように上げる

息を吐きながら、両手を胸の前に下ろし、山のポーズに戻る

これで1セットが終了です。呼吸を整えながら、2,3回くり返しおこないましょう。

太陽礼拝は、呼吸と動きを連動させるシークエンスです。基本のポーズと、初心者向けのやさしいポーズの両方を紹介しました。

基本の太陽礼拝は、全身をバランスよく使い、体幹を強化します。また、やさしい太陽礼拝は、ひざを曲げた前屈、子犬のポーズなど、体に負担をかけない流れになっています。

どちらも、呼吸を止めずに続けましょう。下腹部を軽く引き締めて体幹を安定させることも忘れずに。

太陽礼拝は体を温める準備運動として、レッスンのはじめに行われることも多いです。

- 一度に全ポーズをせずに区切って練習する。山のポーズから強い前屈のポーズまでを繰り返すなど、部分的な練習からはじめるのも効果的。

- 呼吸のタイミングを合わせるよりも、呼吸を止めないことを優先する (自分のペースで続ける)

- 1呼吸2~3拍の呼吸の長さで、ゆっくり動きながら体の使いかたを覚える

- ポーズを覚えたら、吸う息・吐く息に合わせて体を動かす

慣れてくると、ポーズに迷いがなく、1呼吸1ポーズで動けるようになります。太陽礼拝は、ヨガの基本の動き(前屈や後屈のしかた、肩の安定、負荷分散など)が詰まっています。練習を重ねて、ヨガの上達に役立ててくださいね。