初めてヨガマットを選ぶとき、どれも同じに見えて「結局どれを選べばいいの?」と迷う人は多いと思います。筆者もはじめて買うときは、ネットで調べれば調べるほど分からなくなりました。

その原因は選ぶポイントが多いから。ヨガマットの素材や厚み、予算などの違いを吟味するポイントがわかると、自分に合うマットを選びやすくなります。

これを読めば、「今の自分にはこれが合っている」「次はこれを試したい」というように、ヨガマット選びに迷いがなくなるはずです。

- ヨガマットの素材ごとの特徴と選び方

- 厚さによる使い心地の違い

- 持ち運びやすさを左右する重さとサイズの目安

- 用途や予算に合わせたヨガマットの選び方(早見表付き)

- 滑りやすさ・お手入れ方法・処分や再利用のコツ

- はじめて買う人のおすすめの「1枚」

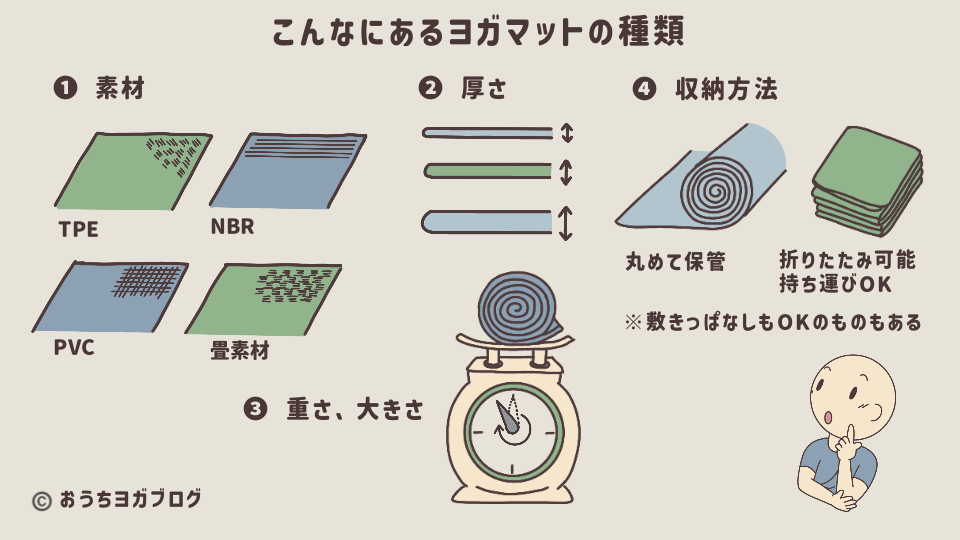

どれも同じように見えるヨガマットですが、「素材」「厚さ」「サイズ」「重さ」など、それぞれの特徴があります。安易に選ぶと「滑りやすい」「重すぎる」など、自分に合わないマットを買ってしまうこともあります。

かといって、一つずつ調べたら、ますますわからなくなるもの。そこで、迷いやすいヨガマットの素材をわかりやすく、表に整理いたしました。

ヨガマットに使われる素材はさまざまで、選ぶポイントも異なります。代表的な素材の特徴と、適した用途や注意点を表にまとめました。

| 素材・正式名称 | 特徴 | 適した用途 | 注意点 |

| PVC素材 (ポリ塩化ビニル) | 安価 カラー豊富 やや重め | お試し コスパ重視 | 汗で滑りやすい 劣化しやすい |

| TPE素材 (熱可塑性エラストマー) | 軽量・においが少ない 水洗いができる グリップ力がある | 初心者向け 扱いやすい素材 | 傷がつきやすい |

| 天然ゴム | グリップ力が強い ずっしり重め | 安定感が欲しい 中上級者向き | ゴムアレルギー/においは強め 水洗い不可/高価 |

| EVA素材 (エチレン酢酸ビニル) | 超軽量・水に強い 柔らかい素材 | 持ち運び 筋トレ兼用 | 傷がつきやすい グリップやや弱い |

| NBR (ニトリルゴム) | 柔らかく分厚い 衝撃吸収性に優れている | 関節を守りたい人 硬い床用に | 滑りやすい 動きの多いヨガには不向き |

| コルク (圧縮コルク材) | 抗菌・断熱 においが少ない 自然素材 | 敷きっぱなしでもOK おしゃれに使いたい人 | 湿気や水洗いにやや弱い 厚手だと丸めない |

| 畳 (い草) | 吸湿・消臭 リラックス感 | 和室向け 自然派タイプ | 跡がつきやすい 柔らかくへたりやすい |

素材ごとの違いを見てきましたが、まとめると次のようになります。

初心者/扱いやすさ重視 → TPE素材

価格を抑えて試したい → PVC素材

安定感やグリップを優先 → 天然ゴム

持ち運びたい → EVA素材

迷ったら、まずは TPE素材の 6mm前後 を試してみましょう。

ヨガマットの厚さは、使い心地を大きく左右するポイントです。迷ったら、初心者にも安心な「6〜7mm前後」がおすすめ。

以下に厚さごとの特徴を整理しました。厚みはクッション性や安定感に影響する要素なので、ぜひ確認しておきましょう。

| 3mm未満 (トラベル用) | 軽量で外ヨガや旅行用 クッション性はごくわずか |

| 3~5mm (標準タイプ) | 軽さと安定感のバランス 持ち運びにも便利 |

| 6〜8mm (初心者向け) | クッション性が高く、ひざや腰を守りやすい 初心者に人気 厚みが増すと摩擦が増え、動きにくくなる |

| 8〜10mm以上 (厚手) | 筋トレ・ストレッチには最適 太陽礼拝などは動きづらく足が突っかかりやすい |

同じ厚さでも素材によって重さは変わります。どのくらいの重さなら扱いやすいか、以下の表を参考にしてください。

また、長さが150cmほどのショート丈マットも見かけますが、それはストレッチ用です。

小さいマットは、練習中にマットの長さが気になり、パフォーマンスを下がることがあります。購入の際は注意しましょう。

ヨガマットの重さ

| 〜1.5kg未満 | 外出・旅行向け 軽くて、持ち運びやすい |

| 1.5kg前後 | 自宅と持ち運び両用の中間タイプ 重すぎず使いやすい |

| 1.5kg以上 | 自宅でつかうタイプ 持ち運びには不向き |

ヨガマットの大きさ

| 縦幅 | 身長以上にあることが望ましい 縦幅が短いとポーズを小さくとってしまう |

| 横幅 | 自分の肩幅以上+10cmが目安 (60~61cmが標準的サイズ) |

収納や持ち運びのしやすさは、形状や素材によって違いがあります。用途に合わせて使いやすいタイプを選びましょう。

マットの仕様

| 折りたたみ式 | 旅行用に多く、スーツケースに収納しやすい 厚めのマットもある |

| 丸めるタイプ | ほとんどのヨガマットはこのタイプ 軽くて柔らかい素材のものが多い |

| 厚手の素材 | 巻きにくくかさばる 多少の収納スペースがいる |

| コルクや畳素材 | 丸められるものもある 厚手だと硬く、収納性は低め |

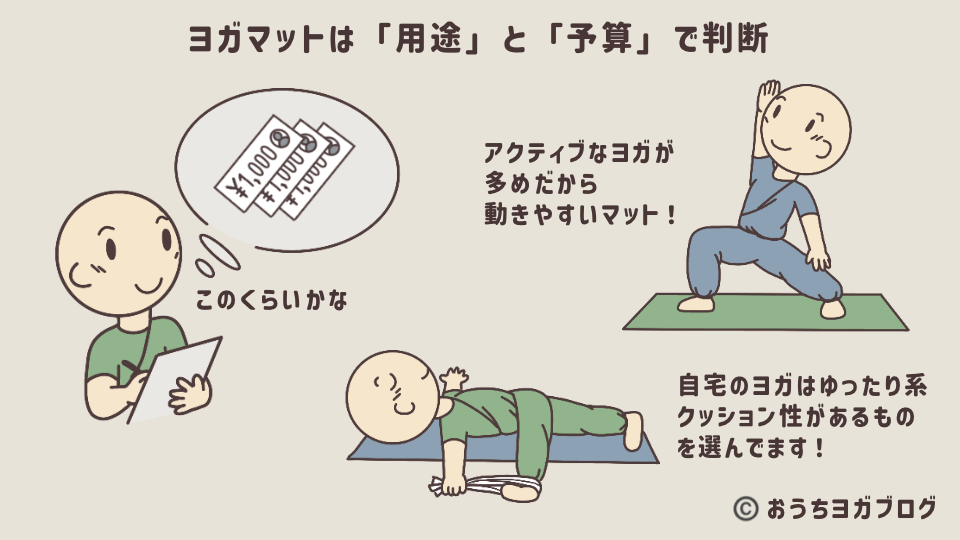

仕様の違いがわかってきたら、ご自分の練習スタイルや予算に合わせて、どんなマットがいいかを見つけましょう。

細かく比較しなくても大丈夫です。用途と予算を整理すれば、選び方は自然と絞り込むことができます。

どんな場面でヨガをするか、どんな感覚を求めるかで、最適なマットは変わります。予算の目安と一緒に、選び方のヒントを表で整理しました。

| 用途・タイプ | 予算の目安 | コメント・補足 |

| 旅行・外ヨガ用 | ¥2,000〜¥5,000 | TPE・EVA素材など軽量素材。1~4㎜で 持ち運びしやすい |

| お試し用 | ¥660~¥3,000 | PVC・EVA・NBR素材など安価素材3~6mm |

| 初心者向け (自宅用) | ¥3,000~¥8,000 | TPE素材の6㎜前後、 クッション性と安定感のバランスがよい |

| 本格的に備えたい | ¥8,000~ | 天然ゴムや高品質素材。 安定感・耐久性に優れている パワーヨガやフロー系に最適。 |

| 自然素材で選びたい | ¥7,000~ | コルクや畳素材。 インテリアにもなじみやすい |

迷ったら、まずは TPE素材・厚さ6mm前後・5,000〜10,000円台 のヨガマットがおすすめです。まずは1枚買って実際に使ってみることが大切です。

使っていくうちに、厚み・重さ・素材の感触など、自分に合う条件が自然と見えてきます。最初の1枚で完璧を目指さず、「まずは1枚買ってみる!」という気持ちで気楽に選んでくださいね。

ヨガマットに関するちょっとした疑問、使っているうちに出てくる悩みをまとめました。困ったときに参考にしてください。

初心者は何mmのヨガマットを選べばいい?

6mm前後のTPEマットがおすすめです。クッション性と安定感のバランスがよく、最初の1枚に最適です。

買ったマットが滑りやすい!どうすればいい?

滑る場合は、バスタオルを敷く、ラグを使う、ヨガソックスを履くといった応急対策が可能です。

PVC素材マットは安価ですが、汗で滑りやすい傾向があるため注意してください。

ヨガマットは洗えますか?

TPE・EVA・NBR素材のマットは水拭きや中性洗剤での洗浄が可能です。PVC素材・天然ゴム素材のマットは乾拭きが推奨されています。衛生面が気になる場合は、専用スプレーでお手入れしましょう。

濡れてしまったら、しっかり拭いて乾かして収納してください。

※メーカーや素材によって取り扱い方法が異なるため、付属の取扱説明書で確認してください。

ヨガマットの寿命はありますか?

利用頻度によりますが、半年~2年程度が目安です。ただし、クッション性や表面のひび割れなど、劣化が感じられる場合は新しいものと交換しましょう。

マットのにおいが気になります。

新品は素材特有のにおいがありますが、陰干しを数日続けると軽減します。天然ゴムはにおいが強いので、苦手な人は避けた方が安心です。

古くなったヨガマットの処分や再利用は?

ヨガマットの多くはプラスチックやラテックス製です。自治体ごとの分別方法で処分してください。長さに制限がある場合は、裁ちハサミなどで切ってまとめると捨てやすいです。

また、再利用もできます。捨てるのにためらう場合は、以下の活用方法を検討してください。

ひざ立ち用のクッション(カットして使用)

肩立ち・ハンドスタンドの補助用マットに

丸めて簡易ボルスターに

薄手マットの下敷きとしてクッション性アップ

キャンプやレジャーシートの代わりに

避難所用でのシート代わりに

ヨガマットは長く使えて、肌に直接触れるものだからこそ、買うときに慎重になるのは当然のことです。

選ぶときは、「どんなときに使うか」「どんな感覚を求めるか」で絞り込むのがおすすめです。

迷ったら、まずは TPE素材・厚さ6mm前後・¥5,000〜10,000台 のヨガマットをおすすめします。

もちろん、見た目やデザインでテンションが上がるものを選ぶのも立派な基準です。

- 素材:TPE素材は初心者向け、天然ゴムは安定感重視、PVC素材は安価、EVA素材は軽量

- 厚さ:迷ったら6〜7mm前後が無難

- 重さ:1.5kg未満は外出向け、1.5kg以上は自宅専用

- 予算:お試しなら1000〜4,000円、本格派は8,000~20,000円

なお、比較表などの資料、データには個人の感想も含まれています。実際に購入される際はメーカーの注意事項もしっかりと確認してくださいね。