ヨガを始めると、最初にぶつかるのが「体が硬い」という悩み。前屈で手が床に届かない、股関節が開かない…。がんばっても伸びないどころか、無理してケガをしてしまった。そんな経験はありませんか?

著者もはじめた頃は、前屈すると手と床の距離は程遠く、ダウンドックは台形でひざも伸びず不格好でした。

実は、柔軟性を上げるには2つの段階があります。第1段階は、ヨガを続けるうちに本来の体の機能が戻り、ある程度柔らかくなること。もう1段階は、上級ポーズができるほど柔軟性が上がること。このときには、高い壁のような停滞を感じることがあります。

ストレッチのメカニズムを知っておくと、「なぜすぐ柔らかくなった気がするのか」「なぜ途中で伸びなくなるのか」が理解でき、焦らず安全に練習を続けられます。

- 柔軟性が上がる2つの段階(筋膜がほぐれる → 筋肉の柔軟性がさらに高まる)

- 壁や限界を感じたときの判断方法

- ケガを防ぐためのコツと注意点

- 柔軟性を高めるための日常の工夫

ヨガで柔軟性が求められるのは、ポーズを深めるためだけではありません。柔軟性があることで、体にさまざまなメリットが生まれます。

ヨガの目指す体は、ケガや不調をなくすこと。そして、動きやすくして気を巡りやすくすることです。

同じ姿勢を続けると筋肉は強張り、思うように働かなくなります。ストレッチ効果のあるポーズで筋肉を緩めることは、体を整えるために欠かせません。

また、筋肉を伸ばす(筋肉を緩める)には、反対側の筋肉が収縮して働く必要があります。たとえば右の体側を伸ばすとき、左の体側の筋肉が縮んで支えるからこそ、右の体側を緩めることができます。

つまり、ストレッチを深めるには柔軟性だけでなく、反対側の筋肉が収縮する力も必要。体が硬いと感じる人の多くは、実は筋力不足が背景にあることも少なくありません。

ストレッチするには多少の筋力が必要だということを知っておきましょう。

ストレッチをするおもな目的は、関節の可動域をひろげて、ケガを防ぐことです。**

筋肉が強張ると柔軟性が低下し、関節や骨の動きを詰まらせ、体はスムーズに動きません。そこで、ストレッチをおこない、強張った筋肉をほぐし、関節は本来の可動域を取り戻し、そして、ポーズの深まりを感じやすい状態にします。**

筋肉の強張りの具合によっては、時間がかかることもあります。続けていれば、解消されていきます。

さらに、可動域が広がることで、滞っていた血流やリンパの流れが促され、むくみや冷えが軽減する効果も期待できます。血管の弾力を保つ助けにもつながります。

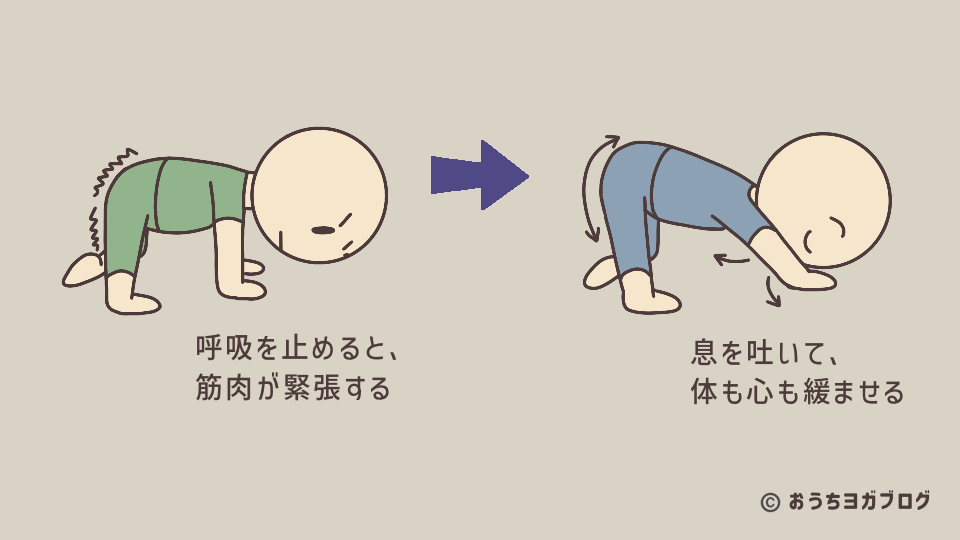

ストレッチで大切なのは、息を吐いて力を緩めることです。

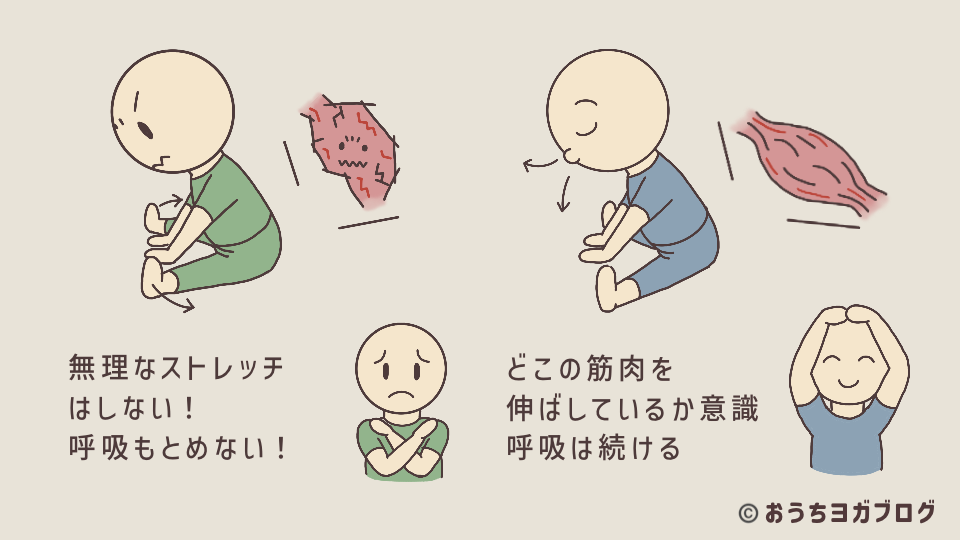

息を止めて力んだまま体を伸ばすと、筋肉が緊張して伸びず、かえって無理にしようとする意識が働きます。その結果、オーバーストレッチを招きやすくなります。そこで「吐きながら伸ばす」クセをつけましょう。

息を吐くことで余計な力が抜け、また、自然と吸う呼吸へつながります。呼吸が続くと、練習中の血圧の急上昇も抑えられます。

さらに、ゆっくりとした呼吸は副交感神経を優位にし、気持ちを落ち着かせる効果もあります。呼吸はストレッチを深めるだけでなく、体と心の安全を守るカギになるのです。

ストレッチをしていると、思うように伸びないと感じることがあります。よくある悩みや疑問をQ&A形式でまとめました。練習の参考にしてください。

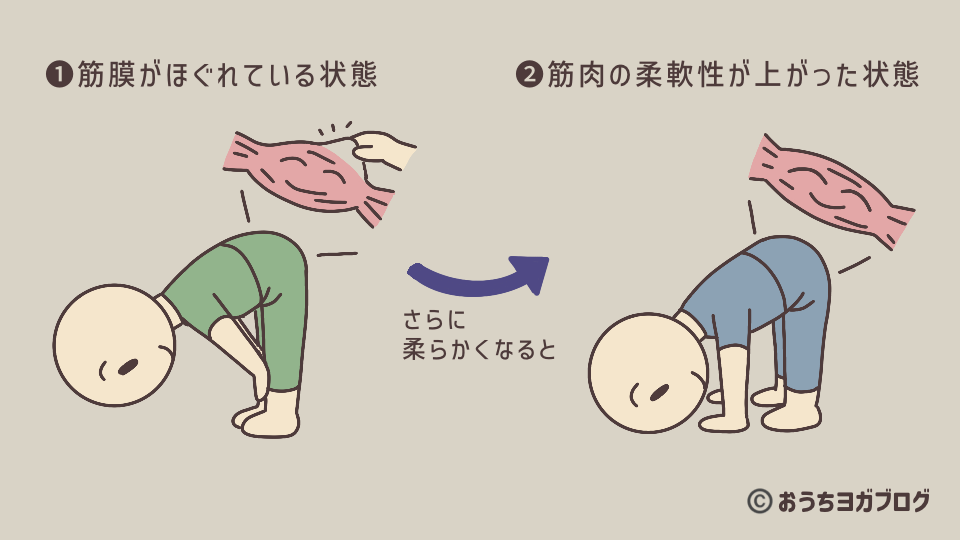

筋膜がほぐれて体が柔らかくなって柔軟性が増したように感じますが、これはもともと持っていた体の機能が甦ったもの。

そこからは、筋肉の長さを増やす必要があり、これには時間を要します。「止まってしまった」と感じても、焦らず続けていきましょう。

また、伸ばそうとしているところを部分的にしかストレッチできていない可能性もあります。

とくに開脚や股関節回りなど、複数の筋肉をストレッチするときに伸びに偏りがあると、比較的伸びやすいところに負荷が集中し、ケガの原因になることもあります。

ストレッチするときは、「どの部分を伸ばすのか」「負荷をかけすぎていないか」を確認しながらおこないましょう。

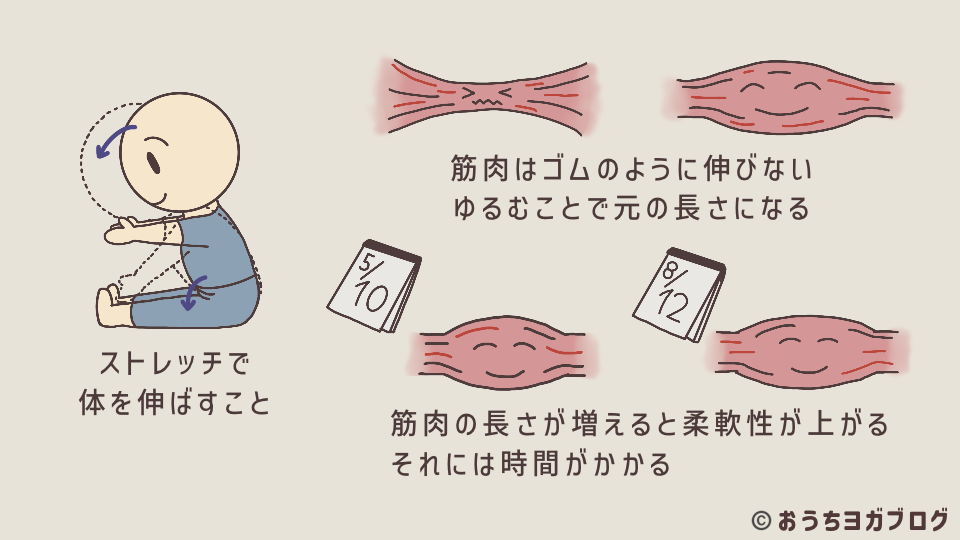

筋肉はゴムのように伸びません。正確には弛緩している(緩んでいる)状態のことを筋肉が伸びると言っています。では、どうやって筋肉の柔軟性を上げて以前より体が伸びるか。それは、ストレッチで筋肉の長さを少しずつ増やすことです。

体が少し柔らかくなったと感じるまで、一般的には3カ月ほどで実感することが多いです。また、伸ばしたときにピリついたり、痛みが走ることは、オーバーストレッチをしている証拠です。

柔軟性を上げるには個人差があるので、自分のペースでコツコツと続けてくださいね。

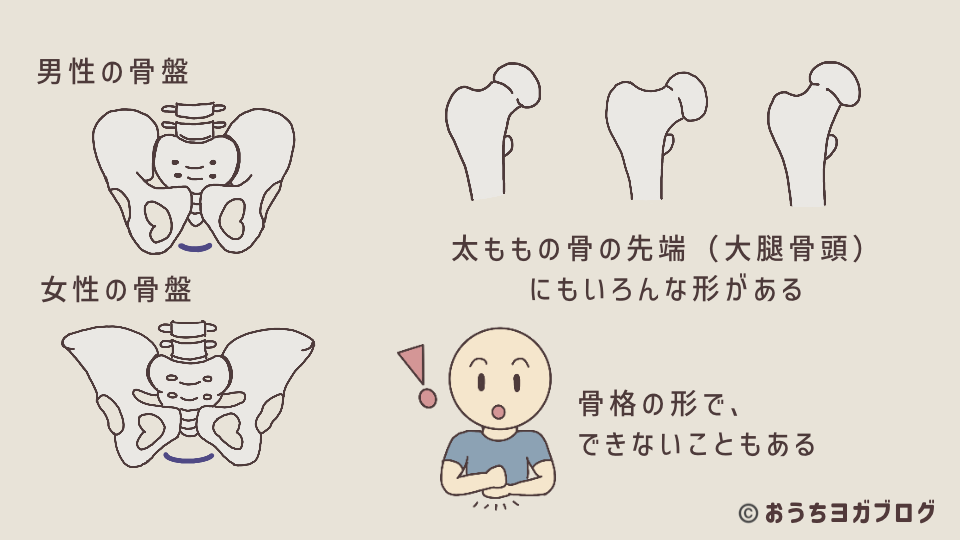

いいえ、そうではありません。骨格や靭帯には個人差があり、体の構造上これ以上は動かないという限界もあります。できないポーズがあるのは普通のこと。努力が足りないせいではありません。

骨の形状は成長期で形成され、成長がとまると骨の形状は固定されること。これは、関節や骨盤の形状も同じです。

また、骨のつなぎ関節を作る靭帯(じんたい)。これも過去のケガで伸びたり、加齢で硬くなることなど、個人差があるといわれています。

この理由によりポーズがしづらくなることが起こります。たとえば、開脚の練習で無理してケガをしたとき。大半の人は筋肉を傷める程度ですが、まれに骨や靭帯を損傷する事態に発展することがあります。

自分ができないと責める必要はありません。どの人も得意不得意があるので、自分ができるポーズで深めていきましょう。

体が出すサインを冷静に受け入れてください。これは危険を促すサインでもあります。以下のことが出ているときは注意してください。見極めができないとケガに発展しかねます。

- お肉のツッパリ感

筋肉の柔軟性が不足。地道に体を伸ばしていこう - 突っかかる感じ

骨格の可動域の限界を知らせるサイン。これ以上は広げたり伸ばすことはできません。 - 何も感じないが引っかかる

靭帯の限界を知らせるサイン。これ以上は広げたり伸ばすことはできません。

- 眉間のしわ、頭痛

がんばり過ぎている。呼吸していない証拠。ゆったりした呼吸をしながらポーズをとりましょう。

(ホットヨガなど、高温多湿なところは起こりやすいです) - 筋肉の鈍痛、筋が痛い

オーバーストレッチ。無理に伸ばしすぎている。負荷をかけすぎている。 - ひざや手首などの関節の痛み

筋肉を使わず、骨や関節に頼っている

無理をするとオーバ―ストレッチや筋肉、腱を痛める原因につながります。時間が経っても治まらない、ひどい痛みを感じたら、ストレッチはいったんお休みしましょう。医療機関を受診してください。

無理をしないことが重要です。そして、以下のことを続けていると柔軟性が上がると言われています。著者も実践して前後開脚ができるようになった経験があります。

- 毎日、継続しておこなうこと。

- 痛気持ちよく感じるところまで伸ばすこと。「1ミリ」伸ばす心持ちが大事!

(筋肉の硬直が感じるときは、伸ばしすぎのサインです) - 少なくても、2、3回繰り返すこと (1回目より2回目のほうがしやすく感じます)

- 体が温まっている状態でおこなうこと(お風呂上りや運動後で体がほぐれているとき)**

「この筋肉を伸ばしている」を意識してください。これは神経筋協応能といい、神経と筋、関節、靭帯などの調和を意味します。要は、脳の指令と筋肉の動きがうまく連動しているかです。

たとえば、前屈を取っているとき。ポーズに集中しているとき、太ももの裏側は程よく伸びているか、骨盤ごと上体を倒しているかなど、伸ばしている筋肉や体の状態を確認します。そして、呼吸に合わせて体を動かすこともこの機能を使っています。

ただし、運動不足や筋肉の状態がよくないとこの連動はうまく行きません。その結果、平らな道でつまずいたり、バランスを崩しやすくなったり、体の動きが鈍くなったりします。

これは神経と筋肉の連動がうまく働いていないサインです。ストレッチを通して、この機能を少しずつ高めていきましょう。

ヨガで柔軟性を高めるには、2つの段階があります。最初は筋膜がほぐれて体が柔らかくなったと感じる段階。そこから先は、筋肉そのものが少しずつ変化して柔軟性が向上する段階です。

ときに、「伸びない」「できない」と感じるは当然のことです。また、骨格や靭帯には個人差があり、できる範囲にも限界があります。努力不足ではなく、体の特徴だと理解してあげてください。できる人はすでにバレエや体操など運動経歴があり、もともと柔軟性を鍛えてきた背景があることも多いです。

また、ストレッチ中に感じるサイン(心地よい伸び・痛み・しびれ)を見極めることが、ケガを防ぐ大切なポイントです。焦らず、「1日1ミリ」の気持ちで少しずつ取り組みましょう。

おうちヨガなら、人と比べず自分のペースで練習できますね。今日の小さな積み重ねが、半年後・1年後の大きな変化につながるようにコツコツ進めてくださいね。

参考文献

**National Center for Biotechnology Information(NCBI) “Physiology, Flexibility” (StatPearls) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532264/

(※柔軟性向上のメカニズムおよび、関節可動域に関する生理学的根拠として参照)