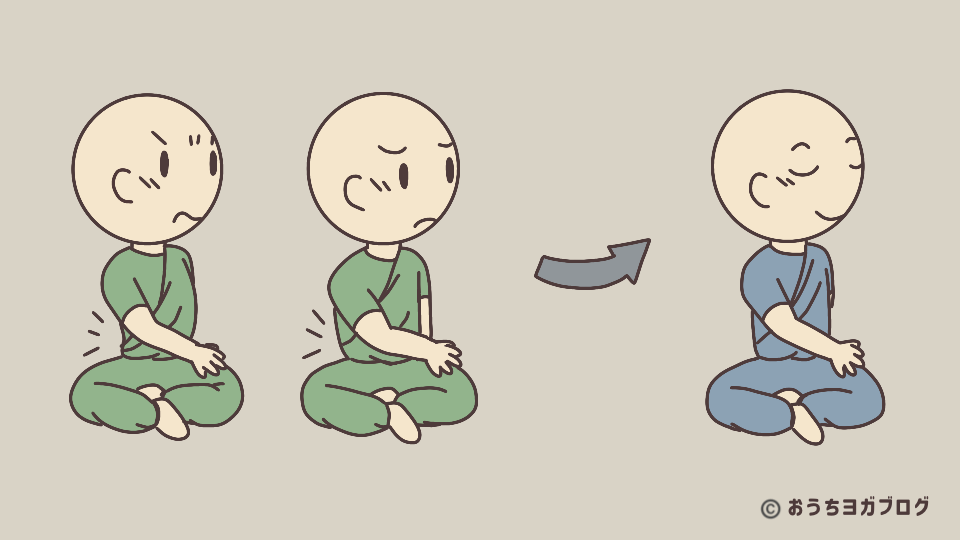

ねじりのポーズをしていると、「腰が痛くなる」「息苦しくなる」「頑張ってねじってもなかなか深まらない」など、こんな悩みを感じたことはありませんか? 筆者も始めたころは、体が力んでしまい、ただ苦しいだけでした。

実は、ねじりのポーズはちょっとした体の使いかたを知るだけで、劇的に変わります。正しくおこなえば、背中のコリが緩み、姿勢や消化器系の内臓にいい影響を及ぼします。

ここでは、ねじりのポーズが苦手な人が知っておきたい基本のポイントを、わかりやすく解説します。ねじりの基本を習得して、背中のこり、疲れを減らしてくださいね。

- うまくねじれない原因と陥りやすい例

- 軸を感じる正しいねじり方のコツと具体的なステップ

- ねじりのポーズで気をつけること

- レッスンでよくするねじりのポーズのポイント

- ねじりのポーズで得られる効果(背中のコリ解消・姿勢改善・内臓の活性化)

ねじりのポーズがうまくできないとき、多くは体の使い方の「くせ」に原因があります。以下のポイントを確認し、ご自分のポーズを見直してみましょう。

うまくねじれていないとねじりの効果を半減させます。安全に、そして気持ちよくねじるには、以下の5つのポイントを確認してみましょう。

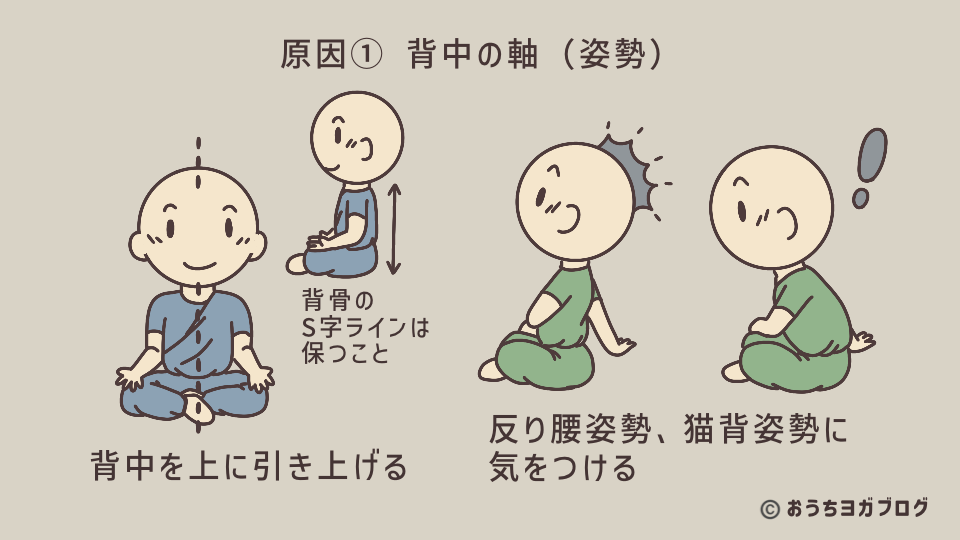

姿勢が崩れた状態ですると、腰や肩に余計な負担がかかりケガにつながります。

ポーズを始める前に、腹筋で骨盤を立てて背筋を長く伸ばし、背骨の自然なS字カーブを意識しましょう。姿勢が整うだけで可動域は大きく変わります。

また、壁にお尻をつけて座ると、自分の姿勢の状態がわかります。背中が丸まっている場合は、背中全体が壁につき、肩甲骨が壁に触れません。

反対に、背中が反っている場合は、腰のあたりに大きな隙間ができ、手のひらがすっぽり入ります。(著者もはじめた頃は、腰のすき間に手のひらが入るほど反れていました。)

姿勢が整っていれば、骨盤と肩甲骨が壁に触れ、腰のあたりには手先が入る程度の狭い隙間ができます。気になる人は、壁に背中をつけてあぐらをかき、姿勢をチェックしてみましょう。

座ったときの姿勢について、こちらで詳しく解説しています。気になる人は確認してくださいね。

体側ストレッチが効かない理由|しっかり伸ばす姿勢と3つのコツ

体側ストレッチが効かない理由|しっかり伸ばす姿勢と3つのコツ

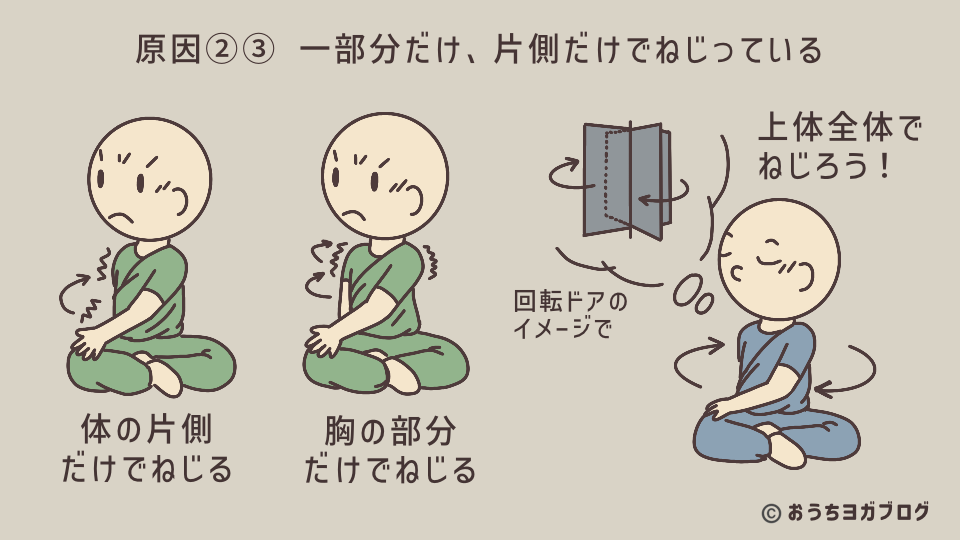

胸から上を一生懸命ねじろうとしていませんか?著者もレッスンに通い始めたときはそうでした。ねじるときはウエストから順に、胸、肩、首と、下から上に向かってねじります。竜巻をイメージしながら動かすとしやすくなりますよ。

雑巾を絞るような感覚で、ウエストから首へ段階的に動かすことを意識してください。

ただし、背骨の可動域には個人差があります。無理に「もっとねじろう」と力を入れると逆効果です。ねじる角度は最大でも115度程度。目線を真後ろに向けることはできません。

上半身の片側だけを引っ張って無理にねじろうとすると、肩や腰に余計な負担がかかります。ねじるときは体の両側を使うことを意識してください。回転ドアのようにイメージして上体をねじると、無理をしなくなります。

背骨を回転軸にして、ねじる側は後ろへ引き、ねじらない側は前に押しだすようにしながらおこないましょう。

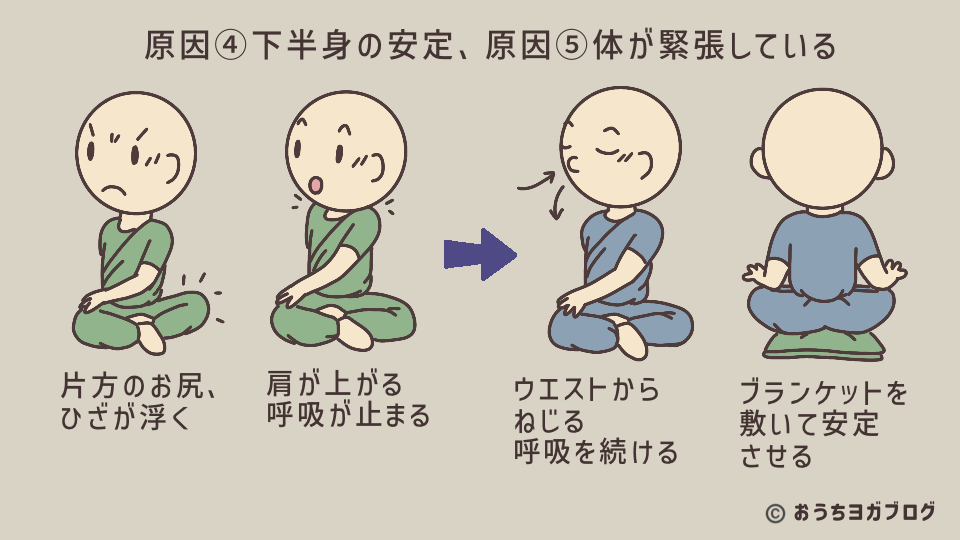

ねじるときに骨盤も一緒に動いてしまうと、うまく上体がねじれません。片方のひざや尻が浮いてしまい、左右のどちらかに傾く場合は要注意です。骨盤を安定させるために坐骨は床につけましょう。骨盤が左右に傾かないように安定させてから、上体をねじります。

どうしてもお尻が浮いてしまう人は、浮く側のお尻にクッションやブランケットを挟んでするとポーズが安定します。また、背中の筋肉が硬い人もお尻が動いてしまいます。その場合は、ねじる角度は浅くしましょう。

ただし、ここで注意が必要なのは、ポーズによって、ねじる動きで骨盤の関節、仙腸関節が圧迫されるがことあります。

坐骨を必要以上に床にしっかりつけるなど、骨盤を固定しすぎないように気をつけてください。あくまで、土台を安定させるためにしましょう。

肩がすくんで力んだ状態でねじろうとすると、首の動きが制限され、無理にねじろうとします。上がっている肩の力を抜くことを忘れずに。ねじりのポーズで首や肩がいたくなるのを防ぎましょう。

また、ねじりのポーズは体を圧迫するので、呼吸がしづらいかもしれません。そんなときは、まず吐くことを意識してみましょう。

息を吐くと自然に吸い直す動きにつながります。無理に大きくしようとせずに、まずは呼吸が続いていることを優先してください。

上体をねじることに慣れてきたら、大きな呼吸を意識していきましょう。

- 背骨を長く伸ばし、軸を安定させる

- 下から、ウエスト→胸→肩→首の順にねじる

- 体の両側を使って回転ドアのようにねじる

- 骨盤、土台を安定させる(座骨を押しつけに注意する)

- 呼吸を止めずに、まずは吐くことを意識

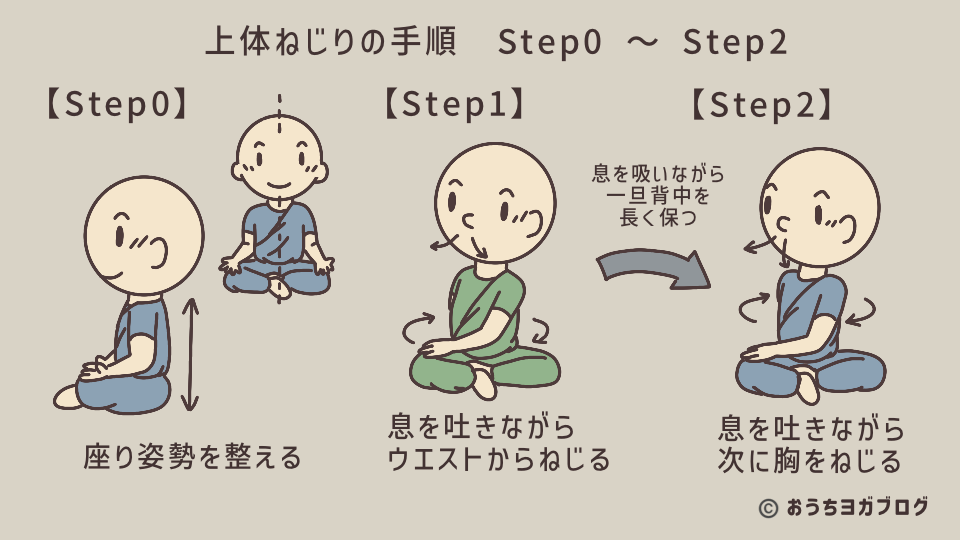

ここでは、初心者でも取り組みやすい、ねじった安楽座のポーズ(パリブルッタ スカーサナ)を例に、イラストを併用して解説します。体が自然に動くまでは、図のとおり段階的に進めてみましょう。

「ねじると腰が痛くなる」「うまくねじれない」などの悩みがあるかたも無理なく進められます。ぜひ試してくださいね。腰に違和感があるときは、練習を中止してくださいね。

準備(姿勢を整える)

安楽座(スカアーサナ)で座る

お尻の肉を外側にかき分け、坐骨が床につきやすいようにする

腹筋を使って骨盤を立てる

背筋を長く伸ばし、背骨を上に引き上げる感覚で自然なS字カーブを保つ

みぞおちを突き出さないように注意する

顔と胸は正面を向け、あごと頭を軽く引き、耳の位置が肩の上にくるようにする

ウエストをねじる(息を吐きながら)

ねじる側の手はお尻より後ろに、反対の手は反対膝の前におく

息をはきながら、まずはウエストからねじる

ウエストがねじれている感覚があればOK

(ウエストだけでは深くねじれません)

一度、息を吸って背筋を長く保ち、土台がしっかりしているか確認する

胸をねじる(息を吐きながら)

片方だけでまわそうとせずに、両方でねじるようにする

ろっ骨のつき出し、胸の縮こまりに注意する

吸う息で背筋を長く保ち、肩はすくまないように力を抜く

回転ドアのイメージで、両肩をまわすように意識する

息を吸いながら、再度背筋の状態を整える

顔や目線が下を向いていないかチェックする

※正しく動かせていると、この時点でまっすぐな一本線の軸を感じ、雑巾を絞るような感覚が得られます。

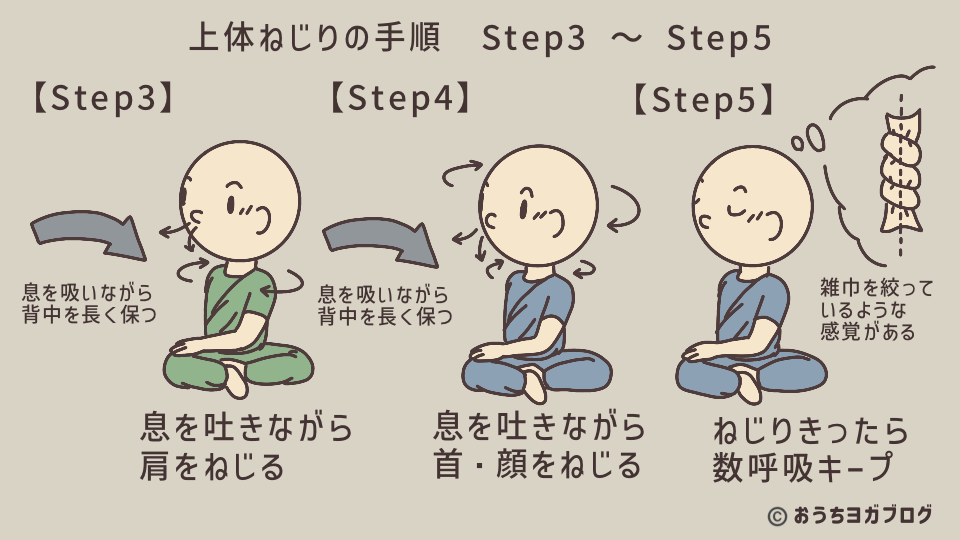

最後に、顔と首をゆっくりねじる

頭の位置は固定し、軸がずれないように注意する

呼吸が止まりやすいので注意する

息が苦しいときは、胸やおなかを使って呼吸を整えるようにする

無理にねじると呼吸がしずらいので、必要に応じてねじりを少し緩める

ポーズをほどくときは?

息を吐きながら、首→肩→胸→ウエストの順に、ゆっくり戻ります。一気に戻すと腰に負担がかかります。段階的に緩めるつもりで気をつけましょう。

- 座ってするポーズの場合、ねじる側の手で床をしっかり押すと、背中が伸びやすくなる

- うまくできないうちは、ねじる角度が浅くしてもOK。手順を覚えてから、少しずつ深める

- 両肩はいつも同じ高さで床と水平。高さがそろっていないと、軸が左右に傾きやすくなる

軸を感じにくいときは肩の位置をチェック!

ねじりのポーズをするときにいくつの注意点と、よく聞かれる質問をまとめました。

骨盤が動いてしまいます。どうすればいいですか?

安定した土台を意識しましょう。ポーズ種類によって注意するところがかわります。以下の点に気をつけてください。

- 座位のポーズのとき

左右の坐骨が床に触れ、骨盤が立っていること。ただし、坐骨を床に強く押しつけに注意する。 - 立位のポーズで、両足をそろえて立ってするとき(ねじった椅子のポーズなど)

太ももと下腹部(おへそ周辺)を強くする。 - 立位のポーズで、両足を前後に開くとき(ハイランジのねじりなど)

左右の太ももを引き寄せるように内ももを強くする。

呼吸が苦しくなるのですが

まずは、吐くことに意識を向けてください。吐くことで自然と息が吸えるようになります。

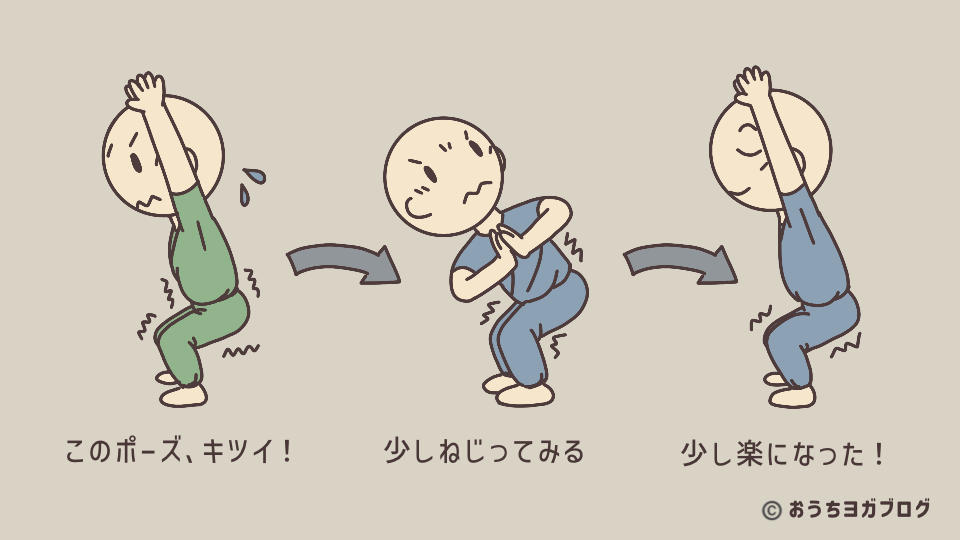

頑張りすぎてねじると呼吸がしづらくなります。その場合は、少し緩めてください。ねじれている感覚があれば、それで問題ありません。また、無理に大きな呼吸をしようとせず、呼吸が続いているかどうかを優先しましょう。

どのくらいキープすればいいですか?

まずは10〜20秒ポーズを保ちましょう。

慣れてきたら、20~30秒ほどキープします。腹式呼吸であれば、最初は2~3呼吸、慣れてきたら4~5呼吸を目安にします。

朝と夜、どちらにやると効果的ですか?

朝晩どちらでもOKです。

夜は腹式呼吸を合わせて自律神経を整えるなど言われていますが、決まった時間でなくてもかまいません。背中の不快感、コリを感じたときに、呼吸に合わせてゆっくりねじってください。

左右どちらからねじればいいですか?

ヨガは基本、右→左の順番でおこないます。ねじるときもまずは右から、次に左からです。

動画もレッスンもこの順番で進みます。右利きの人は自然とできますが、左利きの人は反対に左からねじろうとするので気をつけてくださいね。

腰に痛みがあるのですが、大丈夫でしょうか?

腰痛や脊柱の疾患がある人、消化器系の不調な人、妊娠中の人は、体に負担がかかり悪化する可能性があります。椎間板ヘルニアを患っている方は背中の動きに制限があるため、避けるべきポーズです。

体調に不安がある方は、あらかじめ医療機関にご相談ください。ご自身の判断だけでしないようにお願いいたします。

ねじりの基本的な動きとポイントを理解できたら、実際のポーズで活用してみましょう。レッスン中によくする、代表的なねじりのポーズをまとめました。下の表は各ポーズの効果と注意点を一覧にしています。

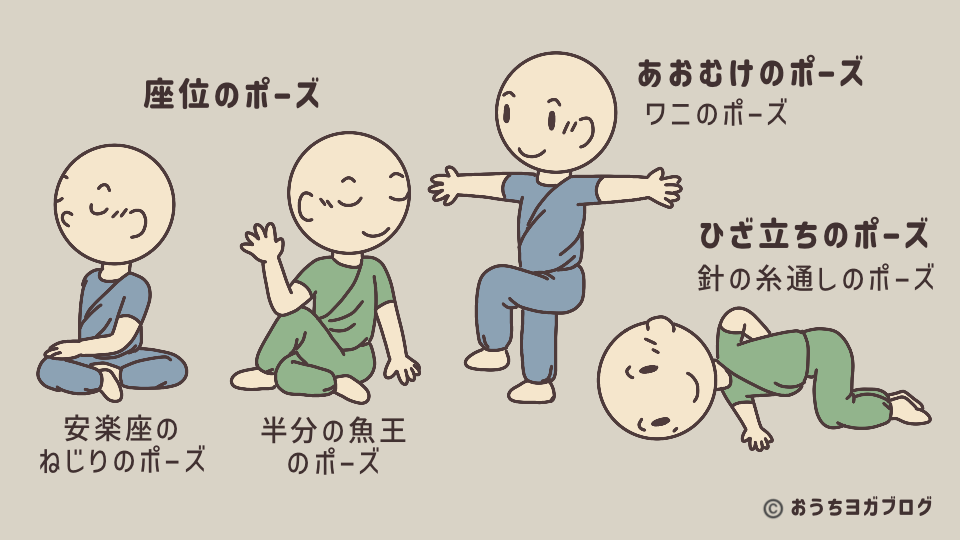

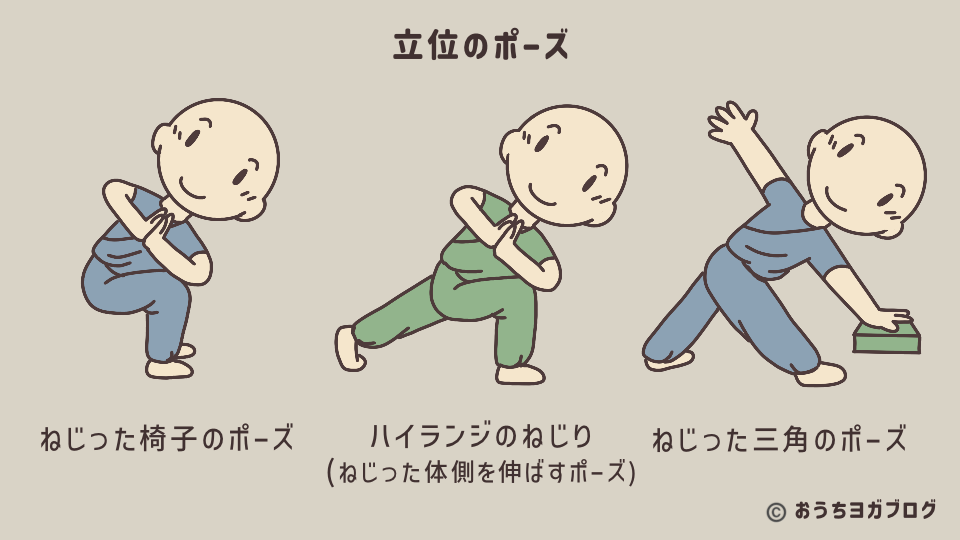

ねじりのポーズは、おもにあおむけや座ってするものと、立ってするものがあります。ポーズによって安定性やねじりやすさが異なります。無理のない角度で練習しましょう。

| ポーズ名 | 効果 | ポイント |

| パリブルッタ スカーサナ (安楽座のねじりのポーズ) | 背中、腰のコリを緩和、 便秘の緩和 | あぐらの姿勢でおこなう基本のポーズ 坐骨を安定させ、背筋を長く保つ ウエスト→胸→肩→首の順でねじる ねじる側の手で床をしっかり押す |

| アルダ マッチェンドラーサナ (半分の魚王のポーズ) | 背中、腰のコリを緩和 背中の柔軟性を高める 便秘の改善 | 片ひざを立ててねじる座位のポーズ お尻が浮いて安定しない場合は、 浮いたお尻の下にブランケットを敷く (ひざを曲げている足を前に伸ばしてもOK) ねじる側の手で床をしっかり押す 体側を長く伸ばし、胸を引き上げる |

| ジャタラ パリヴァルタナーサナ (ワニのポーズ) | 背中、腰のコリ、 お尻と太ももの 強張りを緩和 | あおむけでおこなうねじりのポーズ 両手、両肩はしっかり床につける 曲げたひざが床につかないときは、 ひざの下にヨガブロックやブランケットを 置いてすると楽になる |

| パリブルッタバラーサナ (針の糸通しのポーズ) | 肩、肩甲骨、体側の コリをほぐす | 肩こりに効くポーズ よつばいの姿勢から上体をねじり、 片腕を反対側のわきの下から横にだす 顔を向けている側、上の手を前に出して、 肩、肩甲骨の間を伸ばす 両ひざと両足に体重を均等にのせ、 重心は体の中心に集まるように意識する 床についている肩が痛いときは、 タオルを敷いて痛みを和らげる |

| ポーズ名 | 効果 | ポイント |

| パリブルッタ ウトゥカターサナ (ねじった椅子のポーズ) | 体幹の安定 足腰の強化 | ひざを曲げて腰を落としてねじるポーズ ひざが足より前に来ないよう、お尻を後ろへ大きく引く ひじとひざを使わずにウエストからねじる ひざは内側にはいらないように両足は腰幅を保つ 足先とひざは正面に向ける |

| パリブルッタ パールシュヴァコーナ (ハイランジのねじり) | 体幹、足腰の強化 股関節の柔軟性アップ バランス感覚の向上 | ハイランジのポーズから上体をねじったポーズ 下腹部に力をいれて、上体を安定させる 後足のかかと後ろに押し出して、ひざを伸ばす 両太ももの内側を寄せ合うように強くし、 ポーズを安定させる 両手を押し合いながら、上体を引き上げてねじる |

| パリブルッタ トリコナーサナ (ねじった三角のポーズ) | 体幹、足腰を強くする 股関節の柔軟性アップ バランス感覚の向上 | 上体をねじっておこなう三角のポーズ 両太ももの内側を寄せ合うように強くし、 ポーズを安定させる 下の手をつく位置は上体のたおす角度に合わせる (太もも、すね、足首、床のいずれかに手を置く) ヨガブロックを使うとポーズが安定する |

ねじる動きは、私たちの体に様々な良い影響をもたらします。具体的にどのような効果が期待できるのかを解説します。日常生活であまりしないので、肩や首を動かすとき、一緒に上体もねじってくださいね。

現在は、スマホの普及や日々のデスクワークにより、多くの人が猫背姿勢です。そのせいで、背中や肩甲骨まわり、腰の筋肉が強張り、慢性的なコリに悩まされる環境を作っています。

上体をねじる動作は、この強張りを和らげ、定期的にすると姿勢の改善につながります。

背中の強張り、硬さを和らげる

ねじるポーズは、背骨周りの筋肉や体側の筋肉をストレッチすることで、硬くなりがちな背中をほぐします。この動きは特に腰椎や胸椎に働きかけ、可動域を広げる効果がより感じられるでしょう。

血行促進とコリの緩和

筋肉がストレッチされると、その部位の血行が促進されます。血流が良くなることで、筋肉に蓄積された疲労物質が排出されやすくなり、背中や肩のコリが緩和される効果が期待できます。

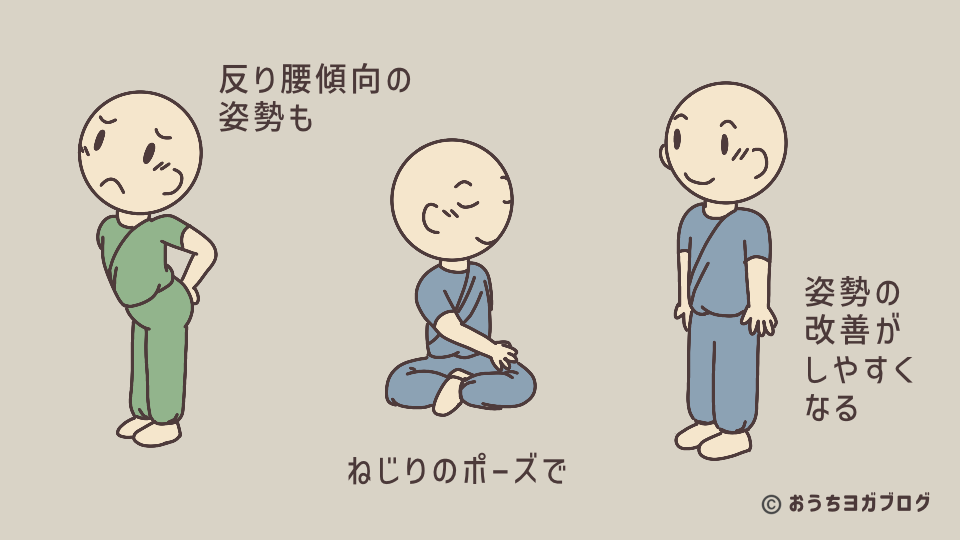

姿勢の改善

ねじるポーズを続けると、背骨の柔軟性が高まります。また、周辺の筋肉がバランス良く使えるようになり、背筋が伸びやすくなります。

その結果、猫背の解消やより良いアライメント(骨や関節の配列)につながり、姿勢の改善が期待できると言われています。

少しでも不快を感じたときは、ねじりのポーズで体の強張りを和らげてみましょう。

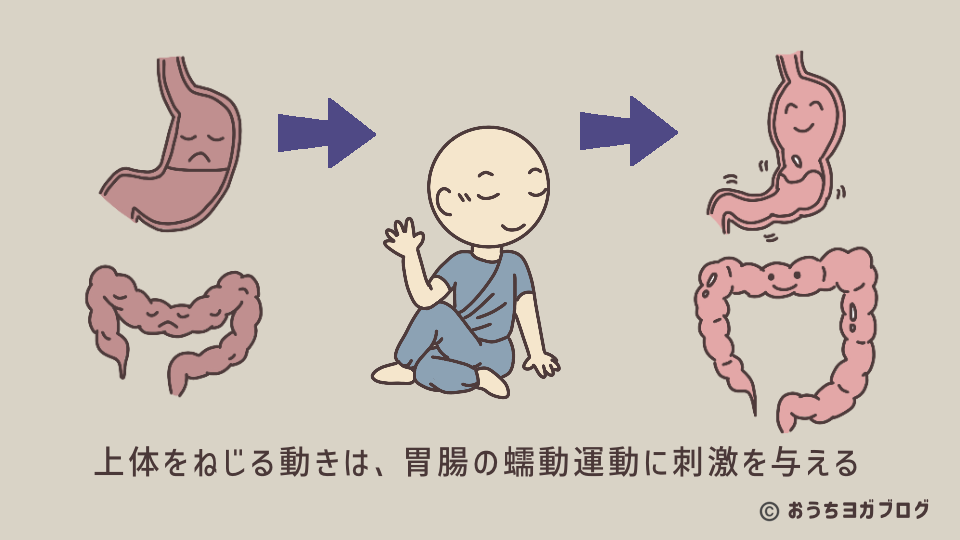

ねじる動きは腹部の消化器系の内臓に穏やかな刺激を与えます。以下の消化器系の働きをサポートする効果も期待できます。

内臓への適度な刺激

上体をねじることで、腹部に適度な圧力がかかります。この圧力で、胃や腸などの内臓が軽くマッサージされるような状態になり、内臓の活性化を促すと考えられています。**

蠕動(ぜんどう)運動の活性化

腸の蠕動運動とは、食べたものを消化・吸収し、不要なものを体外へ排出するために、腸が自律的におこなう動きのことです**。ねじりのポーズは、腹部に刺激を与えることでこの蠕動運動を活性化させます**。

その結果、便秘の解消をサポートする効果が期待できると言われています。

また、今の生活環境は、長時間のデスクワークなどで運動不足になりやすい状況です。運動不足は腸を硬くさせ、胃や腸の蠕動運動が低下につながると言われています**。

日常生活で座ることが多いときは、ねじるポーズで胃腸の蠕動運動を促してくださいね。

ただし、食後すぐにすることは厳禁です。消化の妨げや気分が悪くなる可能性があるので避けましょう。食後2時間以上空けてからおこなうのが理想です。

ねじりのポーズをおこなったあと、もとのポーズに戻ると、「なんだか動きやすくなった」と、感じたことはありませんか?これは、一時的にねじりをいれたことにより、体幹の筋肉の強張りがほどけ、もとのポーズが取りやすくなるためだと考えられています。

たとえば、椅子のポーズの場合。ねじったポーズをしてから、通常のポーズに戻ると、足の踏み込みや上体の姿勢がよくなることがあります。

また、ねじりというバリエーションを加えることで、ポーズを深める手段として活用できます。ポーズが思うようにできないときは、ねじりなどの「変化」を試してみるのもひとつの方法です。

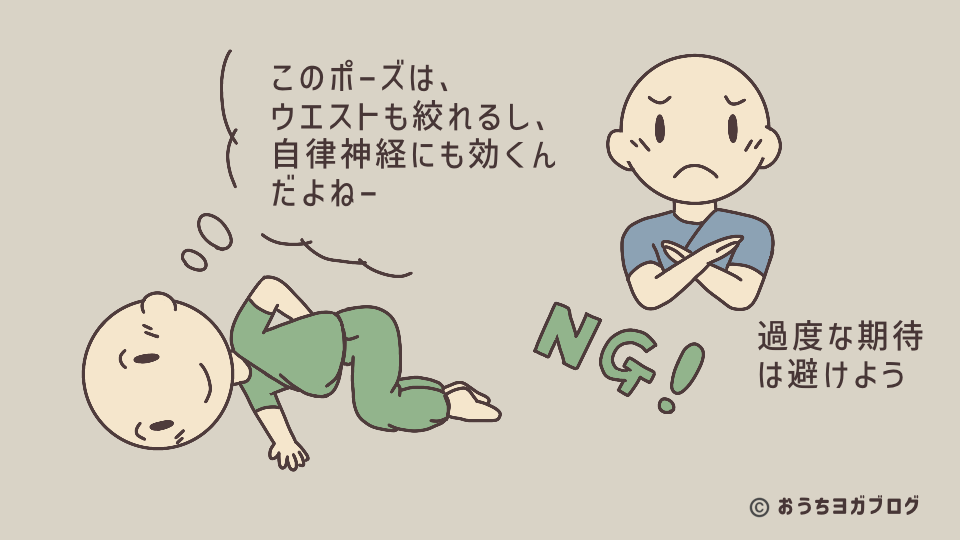

ねじるポーズによるむくみ解消や内臓の活性化は、残念ながら限定的です。内臓の血流改善効果も同様です。

ヨガによるデトックスは、太陽礼拝など複数のポーズを連続してとることで体を温め、体全体の血行や巡りをよくすること。個々のポーズによる直接的な効果は証明されていません。「これをすれば大丈夫!」のような、過度な期待は避けましょう。

また、体幹強化やウエストシェイプの効果も限られており、筋肉を緩めて活性化させる程度です。筋力アップやウエストの引き締め効果は、プランクポーズやチャトランガダンダーサナ(四肢のポーズ)など、体幹を鍛えるポーズや筋トレ、ピラティスなども取り入れることをおすすめします。

なお、ねじりのポーズをすると自律神経が整う効果について、直接的に医学的・脳科学的に証明されたエビデンスはありません。

ただし、ポーズに伴う呼吸による横隔膜の運動や、筋肉・筋膜の緊張が緩むことによって、リラックス反応が起こりやすくなり、副交感神経が優位になる可能性は考えられています。

また、心理学や社会学の観点からは、「落ち着く」「気分が整う」といった主観的な効果が報告されています。

上体をねじる動きは、ただ左右に体をねじるではなく、「軸を保ち、呼吸を止めずに、ウエストから順に動かす」ことが重要です。

- 背筋を長く保つ

- ウエスト→胸→肩→首の順でねじる

- 両肩の高さ・坐骨の安定、土台を意識する 呼吸がしづらいときは、まずを吐くことを意識する

- 無理にねじりを深めようとせず、「ねじれている感覚」を大切にする

苦しいときはねじりを緩め、肩の力を抜いて、呼吸が続いているかを優先しましょう。

体をねじる感覚に慣れてきたら、立位のポーズや呼吸を深める練習にもつながります。今日の背中が重いと感じたら、やさしくねじって整えてくださいね。

<参考文献>

** National Center for Biotechnology Information(NCBI)

「Peristalsis(蠕動運動)」StatPearls

腸管が内容物を移動させるための基本的な運動(蠕動運動)や、

消化管運動の生理学的な仕組みに関する基礎的な解説。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470546/

** Harvard Health Publishing(Harvard Medical School)

「Constipation and impaction」

便秘の概要や腸の動きについての一般向け医学情報。

https://www.health.harvard.edu/a_to_z/constipation-and-impaction-a-to-z

※練習の際は、ご自身の身体のサインを大切にしてください。免責事項および参照文献については、こちらの当サイト概要ページをご確認ください。