ヨガのレッスンでよく出てくる前屈。「手が床につかない」「腰や太ももがつっぱる」「うまく呼吸できない」など、そんな経験はありませんか?著者も体が硬く、前屈に苦手意識をもっていた一人でした。

実は、前屈ができないのはいくつかの原因があります。体が硬いからとあきらめる必要はなく、正しい体の使い方を知れば、少しでも前屈が深まります。

苦手なポーズを克服すると、ヨガの練習そのものが楽しくなり、体の変化も感じやすくなりますね。無理をせず、自分に合った方法で前屈を続けてみませんか。

- 前屈をすることで得られる効果(柔軟性アップ・腰痛予防・むくみ改善 など)

- 前屈ができないおもな原因と動き方

- 股関節から前屈を深める正しい体の使い方(立位/座位のステップ)

- 安全に練習するための注意点とケガ防止のコツ

- 前屈のよくある筆問

前屈は、ヨガの基本動作のひとつ。柔軟性を高めるだけでなく、日常生活や他のポーズにも良い影響を与えてくれます。

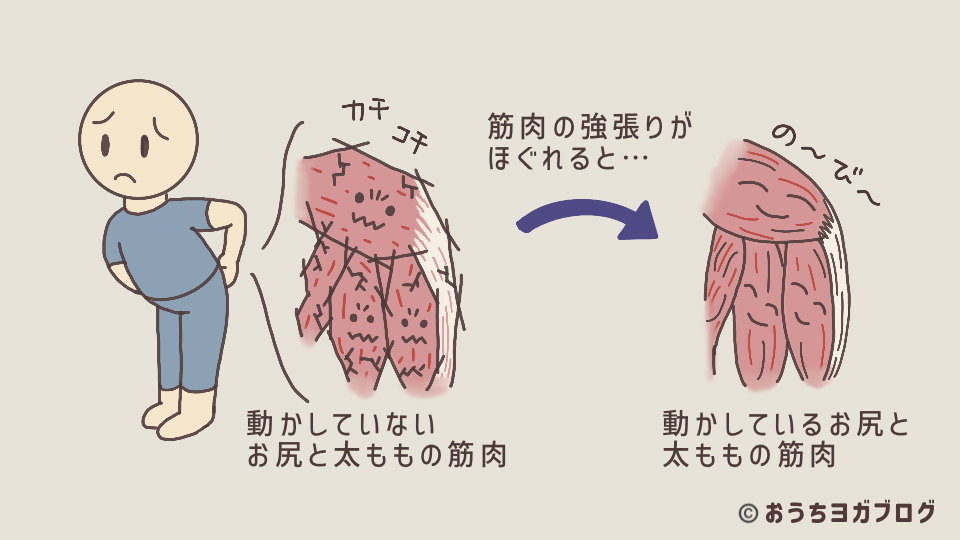

お尻や太ももの裏(ハムストリング)の強張りは、股関節の動きを制限する大きな要因です。股関節が動かないと、代わりに、背中の中でも比較的動きやすい腰椎を使って体を動かしてしまい、そこへ上体を支える負荷が加わります。

その結果、腰を痛めやすくなります。

前屈を続けることで、これらの筋肉の強張りがほどけ、股関節の動きがスムーズに。股関節が動きやすくなると、骨盤の向きが整えやすくなり、腰椎にかかる負担も軽減されます。

結果として、下半身の柔軟性が高まるだけでなく、腰痛の改善や予防、姿勢の安定にもつながるのです。

また、反り腰の人は前ももが張っていることが多く、これは太ももの裏側が硬いことと関連しています。前ももと裏ももの力のバランスが崩れているのは、股関節の動きが悪いサインです。

股関節や太ももの裏が硬いままだと、歩く・立ち上がる・しゃがむといった動作がぎこちなくなりがちです。

特に股関節の可動域が狭いと、ちょっとした段差につまずいたり、足が上がりにくくなったりすることがあります。

その要因のひとつに、股関節の前側にある、上体と足をつなぐ大切な筋肉、腸腰筋(ちょうようきん)です。前屈を続けることでこの腸腰筋が動きやすくなります。

すると、脚の上げ下げ、体のバランスが安定し、日常生活でのつまずきや転倒のリスクを減らすことができます。

前屈が深まると股関節が動かしやすくなり、柔軟性も高まります。すると、戦士のポーズや三角のポーズで足の幅が広くなり、脚を伸ばすポーズで気持ちよく伸びる感覚が生まれます。

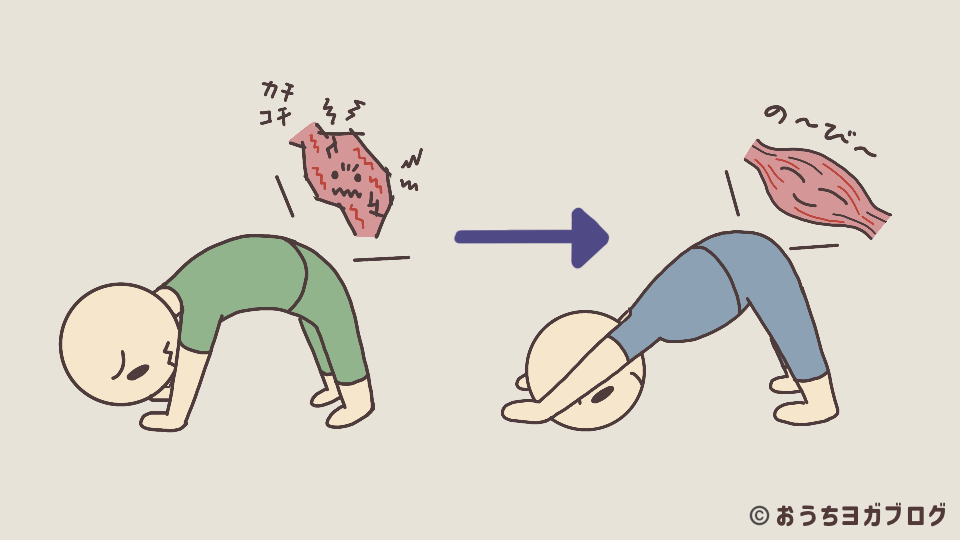

たとえば、ダウンドックを練習するとき。上体と一緒に骨盤をたおせるようになり、お尻と太ももが気持ちよく伸びます。

そして、ひざを曲げる必要がなくなる。このように、ヨガの上達を実感できる機会が増えてきます。

ただし、ポーズが深まる分、体にかかる負荷(重力)が増えます。日頃から体幹も鍛えておくと、ケガの防止にもつながりますね。

前屈の動きは、足の背面からお尻にかけて広い範囲を伸ばします。すると、「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎが働き、足元に停滞している血流を心臓にむかって促進されます。血液やリンパの流れが促され、むくみの改善や冷えの緩和に効果的です。

とくに長時間のデスクワークや立ちっぱなしで足が重だるくなる人にとっては、前屈でスッキリとした感覚を得やすいでしょう。

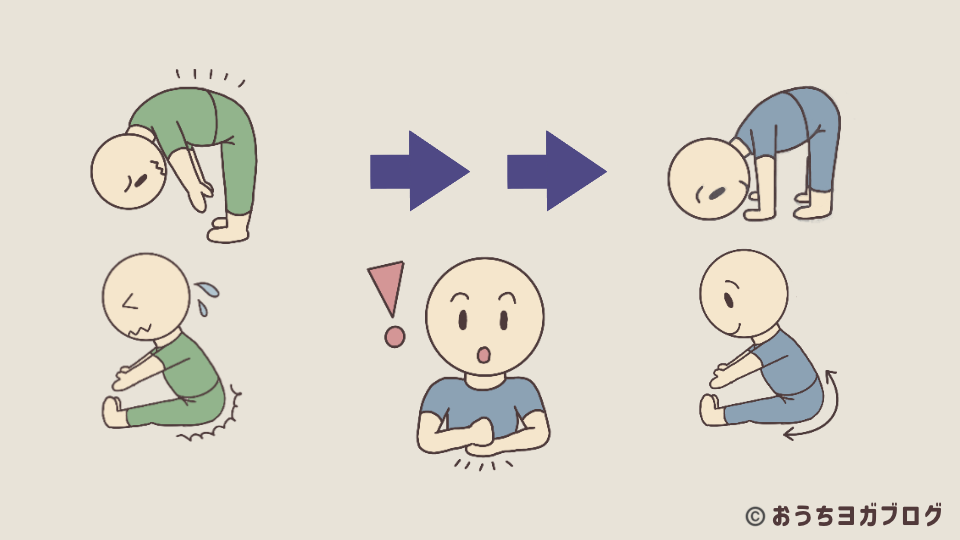

前屈ができない人には3つの特徴があります。当てはまっている人はなおしていきましょう。鏡の前など、自分が移るところで確認してください。

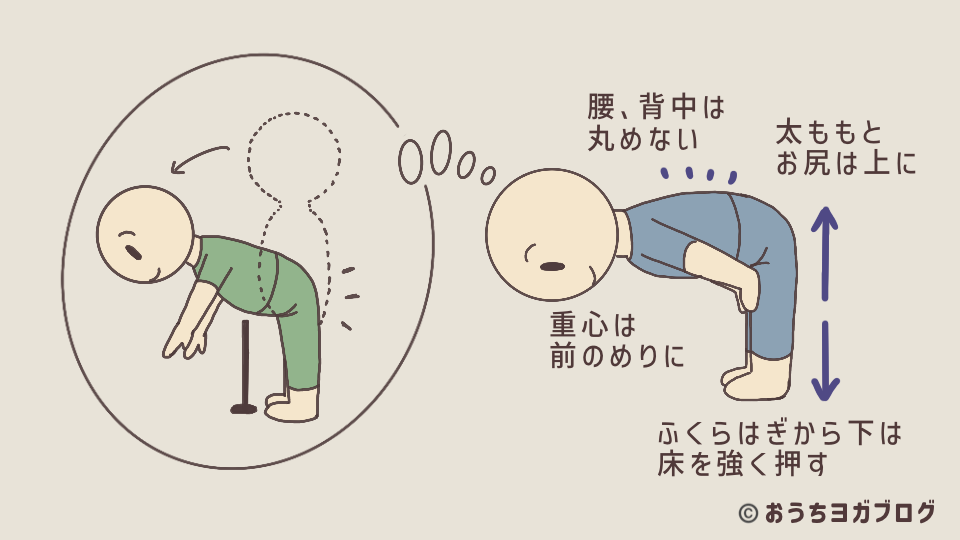

前屈で体が倒れない原因の多くは、太ももの裏(ハムストリング)やお尻の硬さです。これらの筋肉が伸びないと、骨盤から上体を倒すことができず、腰から曲げるように体が動きます。

ひざを大きく曲げて、お腹と太ももをぴったりつけること。そうすると、腰を曲げづらくなります。お風呂上りにお尻や太ももの裏をマッサージしたり、フォームローラー使って筋膜や筋肉の強張りをほぐしやすくすることもおすすめです。

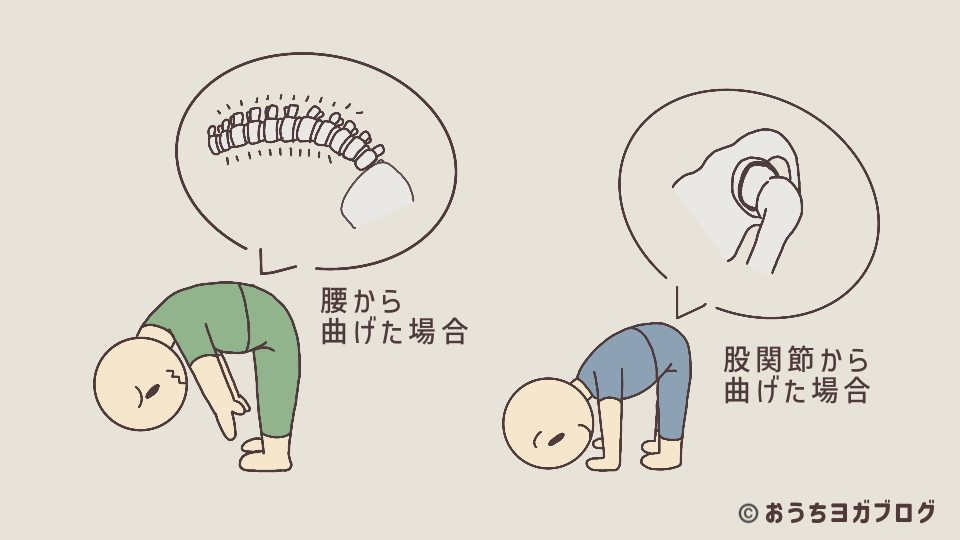

前屈をするときに背中を丸めて「腰から」倒す人が多いですが、背骨は大きく動かす構造になっていません。無理にたおすと背中全体が丸まります。そして、腰にも負担がかかります。

股関節を曲げる意識を持つこと。背中の腰のあたり手を当て、腰が曲がっていないことを確認しながら、太ももの付け根から上体を前にたおします。骨盤も一緒にたおしましょう。

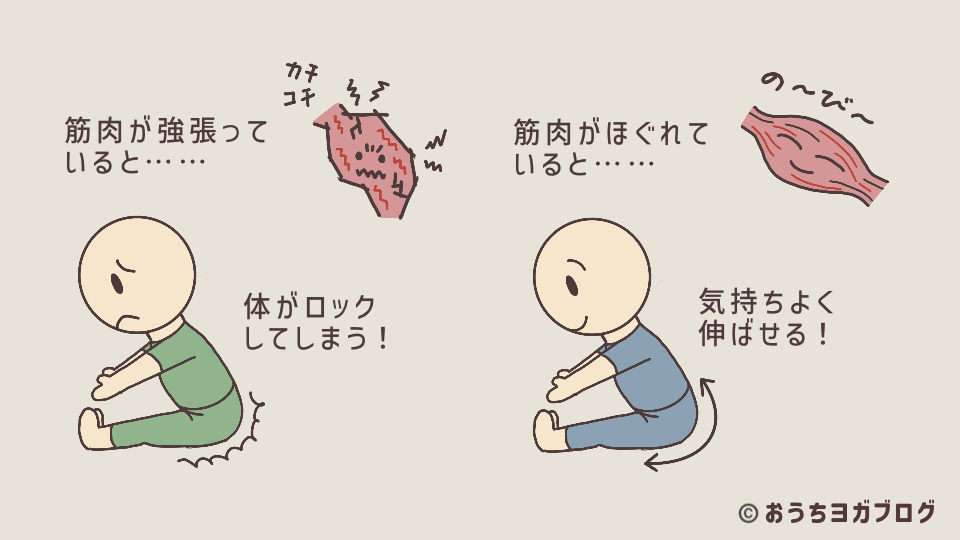

「前屈は苦手」という意識があると、体も自然と緊張するので、体が固まり呼吸も浅くなりがちです。筋肉が強張ったままでは、前屈を深めるのは難しくなります。

吐く息に合わせて前屈をすること。吐く息は体を緩める効果があります。体が緩むと前屈がしやすくなります。また、お風呂上りにするのも効果的です。体も心もほぐれている状態なので、もっとしやすくなりますよ。

前屈が苦手な人は、最初から「手を床につける」「足を伸ばしきる」ことを目指す必要はありません。ひざを曲げて、お腹と太ももを近づけることを第一歩にしましょう。

ここではイラストを使いながら、立っておこなう前屈と、座っておこなう前屈を解説します。

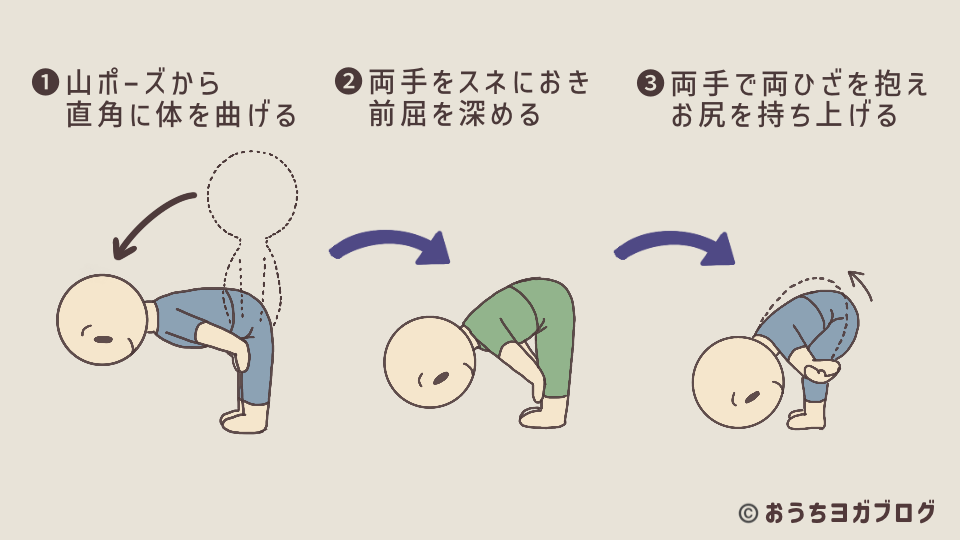

- 山のポーズから両手を太ももにおき、股関節から直角に体を曲げる

- 両手をふくらはぎにおき、さらに上体をたおす

- ひざを曲げて両手でひざを抱え、お尻を持ち上げて前屈を深める

上体をたおすときは「腰から」ではなく「股関節から」。

ひざをしっかり曲げて、お腹と太ももをぴったりつけること。

呼吸は止めずに、吐く息で少しずつ前に進めましょう。

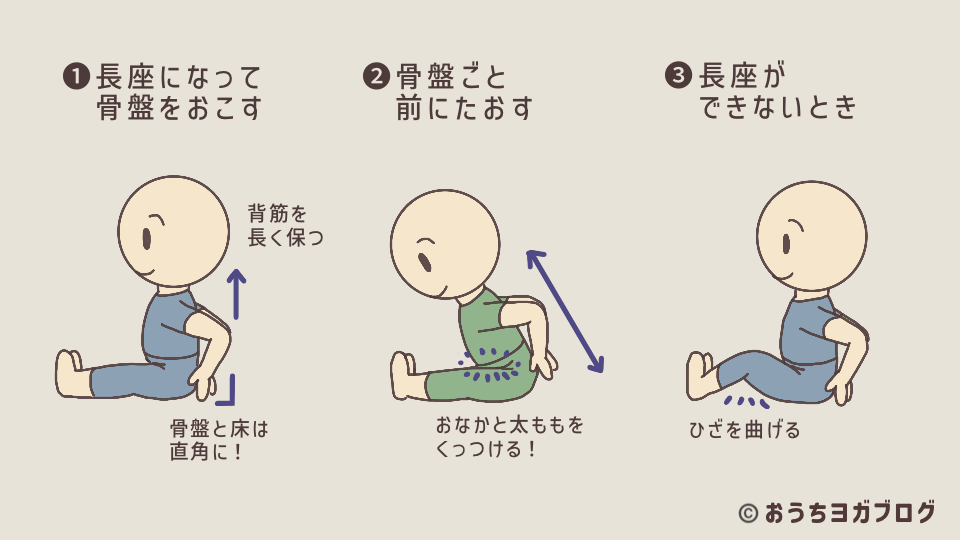

- 長座になり、両手を後ろにまわして骨盤におき、背中を長く保ち骨盤を立てる

- 骨盤ごと上体を前にたおし、お腹と太ももを近づける

- 長座がつらいつきはひざを曲げておこなう

足を伸ばすよりも、骨盤を立てて、太ももとお腹を近づけましょう。

顔が足に近づいてきたら、手はすねや足首をおくようにしましょう。

ひざを曲げることで、腰を丸めずに安全に前屈を深められます。

前屈の練習でよくある質問や、つまずきやすい悩みをまとめました。参考にしてください。

ポイントは、足の前に衝立やベビーゲートをイメージし、その衝立にぶつからないように前屈すると、自然に腰が伸びて股関節を曲げやすくなります。

下の図を参考にするとわかりやすいでしょう。また、両手を太ももの付け根におくと意識しやすくなります。

このとき、腰を曲げずに少し前のめりになりましょう。上体が床と並行になったら、さらに前にたおして深めます。

両手は太ももやすねのところにおきます。ひざの上におきがちですが、半分の前屈のポーズは手を押して上体を持ち上げます。関節に負担をかけないように注意しましょう。

また、体の重心が前にくるので、腹筋に軽く力を入れて上体を安定させます。そして、ふくらはぎや足裏で床をしっかり押して、足の力で踏ん張りましょう。

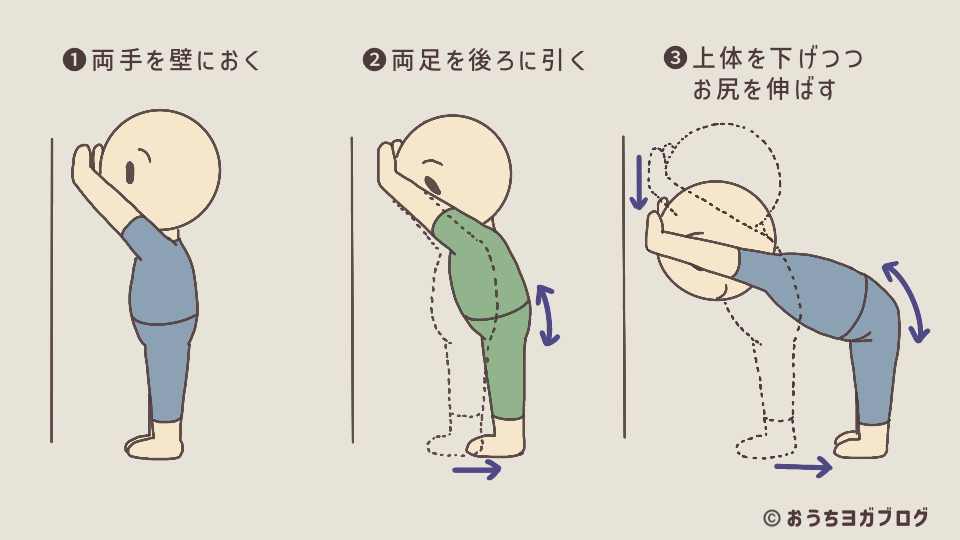

上体をたおすときにつっぱりを感じる人は、壁を使った簡易ポーズを練習しましょう。図のように壁に手をついて角度を調節すると、安全に練習ができます。体の柔軟性と相談しながらおこなってくださいね。

- 壁の前に立ち、両手を前に伸ばして手のひらを壁につける

- 両足を少しずつ後ろにずらし、同時に上体を前にたおす

- お尻や太ももが伸びているところで止め、呼吸を続ける

上体の力が抜けると肩に負担がかかります。体幹で軽く上体を支えることを意識してください。壁をつたって直角に曲げられるようになったら、立位前屈でも練習ができます。

また、ヨガブロックを手に持って練習すると、体勢が楽になりポーズも安定しやすくなります。

さらに深めたい人は、足の位置を変えずに両手を少しずつ下へずらしながら、お尻と足の背面をのばしましょう。

そして、ひざの裏がのびやすくなるので、ひざを1㎜緩めるくらいに力を抜き、ひざの靭帯に負担がかからないようにします。

壁やドアが使えないときは、座ったおこなう長座前屈で深めるのがおすすめです。図のように三角座りから始めて、少しずつ足を伸ばしましょう。

- ひざを曲げて長座になり、お腹と太ももをくっつける

- 両手は両ひざの後で組み、お尻を後ろにずらしながら上体をたおす

- 太ももの裏側とお尻がここちよく伸びるところでキープする

両手が足先に届くようになったら足先をつかみます。お尻をさらに後ろに引き、顔がひざに近づいてきたら、かかとを前に出してひざの角度を広げていきます。

ひざの伸ばしすぎに気を付けながら、常におなかと太ももはつけたままにしましょう。

以下のことを意識すると、ケガをせずに無理なく練習ができます。

- ひざを無理に伸ばさない(靭帯を痛める原因になる)

- 腰から曲げない(背中を丸めると腰椎に負担がかかる)

- 呼吸を止めない(吐く息で体を緩める)

- 鋭い痛みがあればすぐ中止する

体が硬い人は、筋肉や筋膜が強張りやすいものです。まずは筋肉や筋膜をほぐしやすい状態を作りましょう。以下のことをすると柔軟性もアップします。

- お風呂上りにする

- 体が冷えているときは体を温めてからする(ヨガの場合は太陽礼拝など)

- フォームローラーやマッサージをして、筋肉の緊張を和らげる

- 普段から水分をしっかりとる

- 吐く息に合わせて、脱力する(体の力みをなくす)

- 運動不足に気をつける

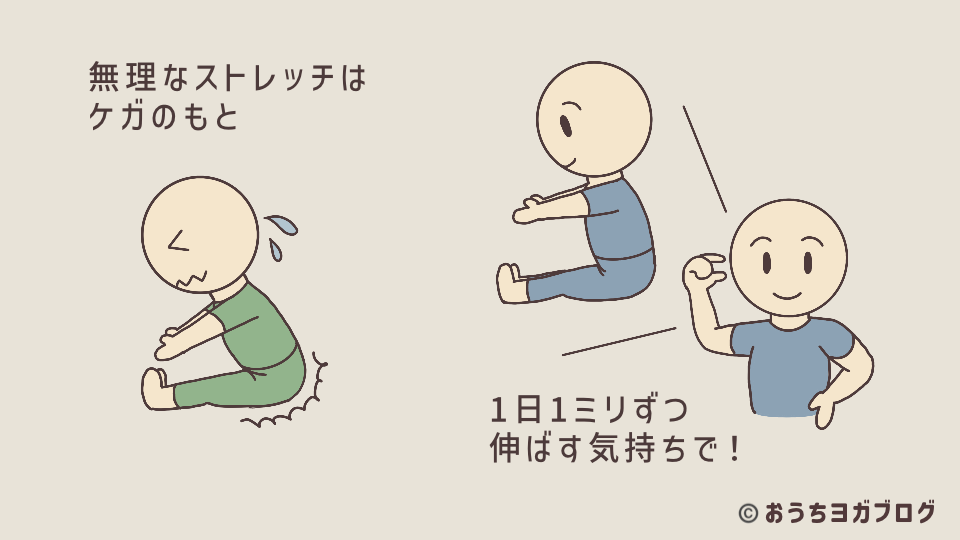

そして、過度なストレッチをしないように、イラストのように“気持ちよく”を優先してください。

前屈はストレッチとケガの紙一重のポーズです。無理に深めようとすると腰やひざを痛める原因になります。ケガをしてしまうと数週間練習できず、積み上げてきたものがリセットされてしまいます。だからこそ、1日1ミリ伸ばすつもりで少しずつが大切です。

前屈で股関節が動きやすくなると、立位や開脚のポーズでも変化を感じられます。その分、脚や体幹の筋力も必要になるので、柔軟性と筋力のバランスを意識しましょう。

ヨガの大前提は「気持ちよく続けられること」。長いスパンで取り組むことが、体を安全に変えていく近道です。前屈を安全に深めるためには、ストレッチの考え方を知っておくことも大切です。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

柔軟性を高めるストレッチのコツと考えかた

柔軟性を高めるストレッチのコツと考えかた